그 겨울, 누하동

이번 주 내내 누하동의 겨울을 떠올렸다.

거리에서 촛불만 들던 우리들에겐 보금자리가 필요했다. 그래서 누하동의 쓰러져가는 한옥에 세 들었다. 우리 말고, 우리와 비슷한 꿈을 꾸고 있는 사람들도 함께 그 집에 들어왔다. 그 집에 들어온 사람들은 팔레스타인 사람들, 이라크 사람들, 아프가니스탄 사람들, 줌머 사람들, 버마 사람들, 또 비정규직 노동자들, 이주 노동자들, 용산 4구역의 사람들, 강정 마을 사람들, 그 밖에 또 많은 사람에 대하여 이야기했다.

그 낡고 지저분한 한옥 골방에 모여 우리들은 날마다 티베트를 이야기했다. 2008년 봄에 만나 다섯 번 해가 바뀌는 동안 수많은 날을 함께 했다. 우리는 대체로 가볍고 즐거운 분위기 속에 있었다. 티베트라는 것을 함께 이야기하기 위해 한자리에 모이기 전에는 모두 다른 모습으로 살고 있던 사람들이었다. 다만 어떤 방식으로든 티베트를 경험하고, 또 기억하고 있다는 점에서 우리는 같았다. 거의 날마다 함께 하면서도 헤어지면 온라인에서 만나 이야기를 이어나갔다. 그런 날들이 계속되니까 꽤 진지하게 우리들이 평생 같이 살게 될지도 모른다는 생각을 했다. 이런 모양의 공동체라면, 삶을 나누며 함께 살 수 있겠다고. 이곳이 나의 해방구, 라고 그런 낯간지러운 말들을 나는 잘도 해댔다.

우리가 '할 만큼 했다'라고 생각했을 때 즈음엔 까맣게 불탄 티베트 승려의 시신이 더 이상 뉴스거리조차 되지 않을 정도로 티베트가 잊힌 때였다. 2012년, 그 해에만 90명도 넘는 티베트 사람들이 분신했다. 뉴스가 티베트를 이야기하지 않으니 사람들은 빠르게 티베트를 잊었다.

분신. 자유를 외치며 제 몸에 불을 붙이는 한 인간을 우리는 도대체 어떻게 이해해야만 할까. 밖으로 향하지 못한 그 분노를, 자신의 몸에 불을 붙여야만 비로소 '말해질 수 있는' 그 메시지를, 어떻게 감히 이해할 수 있을까. 마주하고, 생각하고, 이야기하기 버거운 것이었다. 그렇게 죽어 나가는 사람이 한두 명이 아니었다. 티베트 사람들은 멈추지 않고 계속 계속 계속 그렇게 했다. 지금까지 멈추지 않고 계속 계속 계속 그러고 있다. 우리는 '할 만큼 했다'고 말했다. 내가 찾고자 하는 의미는 그야말로 아무것도 아닌 것이 되어버렸다. 아무리 평화를 이야기해도, 인권을 이야기해도 거리로 뛰쳐나와 제 몸에 불을 붙이는 티베트 사람들을 막을 수 없었다. 그들에게 남은 방법이 그것밖에 없는데. 어떻게 감히 멈추어달라고, 그러지 말라고 말할 수 있었을까. 그들을 막고 싶다면, 누구에게 호소해야하는 건지 알 수가 없었다. 만 명의 사람들이 더 티베트를 이야기하면 그들을 멈출 수 있을까. 중국 대사관에, 칭짱 열차에 폭탄이라도 놓으면 그들을 멈출 수 있을까.

우리나라 불우이웃이나 도우라고 손가락질당할 때도, 이내 뭐가 그리 우스운지 깔깔거리기만 하던 우리들이었는데, 우리들은 앞다투어 '그만하자'고 했다. 뒤도 돌아보지 않고 각자의 삶으로 돌아갔다. 우리는 어느샌가 서로에게 근황조차 묻지 않았지만, 각자의 방식으로 티베트를 마음에 품고 살았을 것이다. 그 크기는 중요하지 않았다. 진절머리 나는 티베트로부터 벗어나 사는 중에도, 무의식적으로 네이버 뉴스를 훑어보다 '티베트'라는 글자를 발견하면 두근거리는 마음으로 뉴스를 클릭하고, 3월 10일이면 티베트를 떠올리며, 다들 그렇게 살았을 것이다. 나도 그랬다.

몇 년 만에 연락을 받았다. 그는 분신한 티베트 인들을 애도하고 그 이야기를 그림과 글로 옮기는 작업을 하는 한 일본 작가의 전시를 기획하고 있다고 했다. 도록 제작에 들어가는 비용을 십시일반 모으고 있다고 했다. 얼마 되지도 않는 돈을 구시렁 거리면서 보냈다. 아... 진절머리 나는 티베트... 그 일로 우리는 몇 년 만에 카톡에서 다시 모여 이야기를 했다. 도록이 잘 나왔다고, 고맙다고, 다들 얼굴이나 보자고. 그들과 만나 다시 티베트를 이야기해야 한다는 것에 진절머리가 나서 약속 장소로 향하는 내내 마음이 어두웠다. 반가울 마음보다 그 마음이 훨씬 더 컸다.

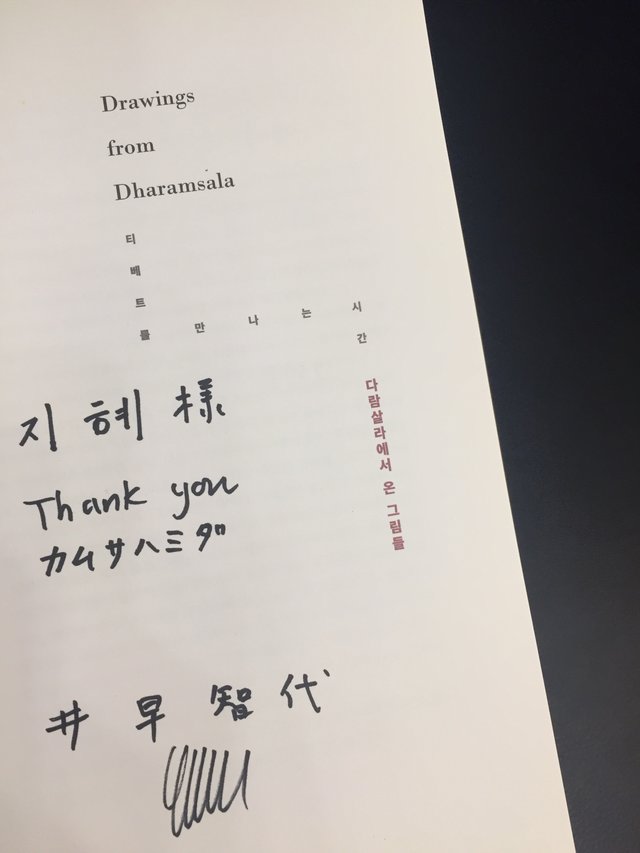

비 내리던 어느 저녁에 우리는 작은 술집에서 만났다. 손을 잡고, 서로 안았다. 그럴 줄 알았지만 역시나 어제 만난 사람들 같아서 신기했다. 그는 먼저 전시 도록과 포스터와 리플릿을 모두의 손에 건넸다. 첫 장을 열어봤는데 내 이름이 쓰여 있었다. 작가가 고마운 마음을 담아 우리들의 이름을 한글로 써준 것이다. 너무 바빠서 시간을 내지 못했지만, 전시에 가볼 걸 하는 아쉬운 마음이 들었다.

우리는 시간이 가는 줄 모르고 그 시절을 떠올렸다. 앞다투어 누하동의 한옥을 떠올렸다. 눈 내리던 누하동의 겨울을, 밤늦게까지 회의를 하고, 코가 삐뚤어지게 술을 마시고, 노란 가로등 아래서 눈싸움을 하던 우리들을 떠올렸다. 우리는 많은 곳에서, 많은 일을 만들었지만, 누하동이, 누하동의 그 집이 가장 그립다. 끈적이던 장판 바닥, 누렇게 변해버린 벽지, 담배 연기 가득 찬 골방, 주머니를 탈탈 털어 모은 돈으로 사 마시던 술, 취한 밤, 화난 밤, 기쁜 밤, 슬픈 밤, 행복한 밤들을 떠올렸다. 그 시절 우리는 그 모든 티베트의 낭만들을 혐오하며, 아주 무섭도록 집요하게 현실만을 이야기했지만, 이제는 그 시간을 기억하며 낭만에 젖어들고 있었다. 미안한 마음도, 고마운 마음도 낭만이다. 이루어낸 모든 것들도 낭만이다. 벼랑 끝에 매달린 친구에게 손을 내미는 것은 낭만이다. 사람을 죽였다 해도 너의 편을 드는 것은 낭만이다. 그 와중에 번지는 웃음도, 흐르는 눈물도 낭만이다. 그것에 대해 유감스러운 이 마음까지도 낭만이다.

뵈, 티베트 말로 티베트라는 뜻이다.

랑쩬, 티베트 말로 자유라는 뜻이다.

겔로, 티베트 말로 승리라는 뜻이다.

뵈 랑쩬, 뵈 겔로. 그가 전해준 전시 도록에 적혀있는 그 글자들을 아주 오래간만에 소리 내어 읽었다. 그날 밤의 낭만에 대해 이내 죄책감이 들었지만, 지금은 또 잊었다.

티벳이라.. 제겐 참 머나먼 나라이지만 뵈 랑쩬 겔로 두번 소리내어 발음해봤습니다. 사연 많은 스토리 잘 읽었습니다. 라라님 잡고 탈탈 털면 책 다섯 권 정도는 거뜬하게 나올 것 같아요.

미개봉 이야기보따리 다수 보유하고 있습니다.

티베트에 대해서는 자 모르지만 그 많은 밤들에 무수한 많은 얘기들이 오고 가는 치열한 나들이었을 것 같습니다.

호돌박님, 그러게요. 제 인생에 그렇게 치열했던 때가 또 있었나 싶을 정도로 마음이 뜨겁던 시절이에요. :-)

티벳은 아직도 싸우고 있나 보네요. 분쟁없는 세상을 꿈꾸는 것도 낭만이겠죠..

네, 현재진행형인 싸움이랍니다. 시간이 지날수록 어려워만 지는 그런 싸움이요. 끝이 보이지 않는 그런 싸움이요.

라라님께 특별한 티벳이군요. 분신소식을 들을때마다 가슴이 무척 뜨거워지곤 했었는데 저도 어느덧 잊고 말았네요. 분신은 너무 처절해서 상상만으로도 ㅠㅠ

가장 친한 친구들과 함께 했던 티베트 여행을 시작으로 티베트는 저에게 아주 특별한 것이 되었지요. 그나저나 에빵님 곧 있으면 한국 땅 밟으시겠군요! 웰컴백! :-)

있다가도 사라지고 다시 찾아오는 그것이었군요.

모든 것이고 또 아무 것도 아닌 그것입니다.

시간이란 낭만을 저장하고 숙성하고 다시 꺼내는데 마술같은 힘을 발휘하죠. ^^

시간이 다 합니다. 시간은 아주 기특하지만 또 가끔 얄밉습니다.

누하동, 체부동, 누상동, 옥인동 ... 그 작은 지역이 수많은 옛 동(洞) 지명으로 연결된 곳. 어쩌면 제가 그곳에 머물던 시기에 이웃이었을지도 모르겠네요... 가끔 뵙겠습니다 ^^

체부동 잔칫집도 아시겠네요! 가끔 말고 자주 뵙겠습니다. :-)

나는 상상할 수 없는 무게의 신념으로 행하는 사람들이 있습니다. 우리는 그들을 영웅이라 부릅니다.

티베트 사람들도 그들을 'pawo'라고 부르더라고요. 영웅이라고요.

라라님이랑 저랑 나이가 비슷할거라 생각하는데, 보낸 시간들은 너무나도 달라보여요. 하지만, 가로수 아래에서 눈싸움 하던 낭만, 호주머니를 털어 사먹던 술, 언제까지고 같이 지낼 수 있을 것 같던 친구에 대한 기억은 저역시도 잊지 못할 기억이예요.

뜬금 없지만 노래 하나 드리고 갑니다.

써니님, 제가 올해 초에 인도에 있을 때 제일 많이 들은 게 유재하랑 김광석이에요. 한국에 있을 때는 주로 영어 노래 듣는데, 왜 외국에 있으면 한국말 노래를 주로 듣게 될까요? 인도에서 아마 집에 있을 때는 늘 들었을 거예요. 어찌나 많이 들었는지 이 앨범 트랙마다 장면 장면이 영화처럼 머릿속에 지나가요. 냄새랑 창문 밖 풍경 같은 거 떠올라요. :-)

오 신기하네요. 저는 저 노래를 중학생때 친구가 테이프로 녹음해줘서 처음 들었는데, 좋아서 겨울방학때 매일 밤마다 듣고 있었거든요. 그래서 눈싸움 이라고 하시니깐 떠올랐어요.

우리 기억 속에서 다 만날 수 있어요! :-)

뜨겁네요. 뜨거운 시절이었군요, 정말.

자신의 몸을 불에 내던질 만큼 분노하고 요청해야 하는 일들이 사라지기를 바랍니다...

네, 유키님. 저도 진심으로 진심으로 바라고 있어요. :-)