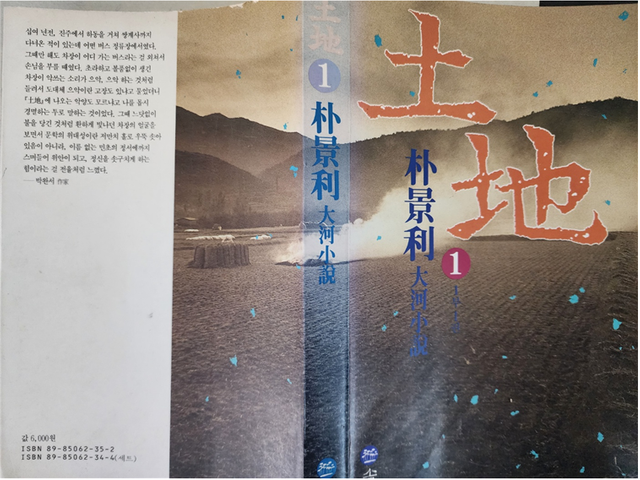

소설에 깃든 詩 - 박경리/ 토지 9.

박경리 선생의 토지를 읽다보면 그 방대함과 등장인물들이 태생적이라할

가난과 한에서 벗어나려 할수록 조여들던 질곡과 아침이슬처럼 사라지던

영화와 권세의 덧없음이 씨실과 날실처럼 서로의 삶을 교차하고 드나들면서

강물처럼 흘러 물살이 나를 휘감았다.

오래 전에 삼국지를 세 번만 읽으면 세상사에 막힘이 없다고 했다.

그런데 최근에 또 그와 비슷한 말을 들었다. 토지를 세 번만 정독하면

이루지 못할 일이 없다고 한다.

우리 문학의 금자탑이라 할 토지를 다시 읽기 시작했다.

그리고 보석처럼 빛나는 문장을 발견하게 되는 행운이 찾아온다.

구름도 없는 하늘은 텅 비어서 다만 들판 쪽으로부터 안낙들의 노랫소리가 메마른 바람에 실리어 들려오곤 했다.

치수와 준구가 발을 옮기려고 했을 때 또출네한테서 고약한 냄새가 풍겨왔고 다음 순간 갑자기 또출네는 팔매같이 달려왔다.

조준구는 딱정벌레 같았다. 최치수는 마을에서 그렇듯 버마재비 같았다.

- 토지 1부 1권 11장, 개명 양반 중에서-

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.