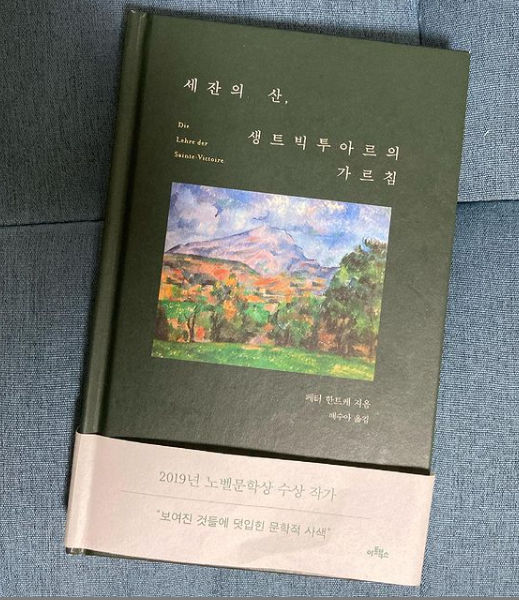

[서평]페터 한트케 - 세잔의 산, 생트빅투아르의 가르침

내가 여기에 ‘이것과 저것이 있다’라는 문장을 쓴다. 이 문장을 읽는 누구든지 ‘이것’과 ‘저것’에 떠오르는 어떤 사물, 사람, 장소를 대입할 수 있다. ‘잠옷과 서울이 있다’. ‘냉장고와 베르디가 있다’. ‘달걀과 편지지가 있다’. ‘새와 바람이 있다’. 영감을 받을 준비가 되어 있는 이들에게 삶은 이렇게 다가온다. 한 편으로는 자의적으로 문장을 만들고, 다른 한편으로는 무엇인가에 의해 문장이 지어진다.

한트케의 인생도, 나의 인생도, 당신의 인생도 그렇게 두 종류의 문장으로 만들어졌고, 계속 만들어질 예정이다. 우리가 그 문장들 사이에서 무엇을 ‘보느냐’를 결정짓는 그 ‘찰나’가 우리의 다름을 만든다. 그것으로 글을 쓰는지 음악을 만드는지 그림을 그리는지 영화를 만드는지는 각자의 본성과 선택으로 정할 일이다.

작가의 이야기는 길지 않다. 그의 소재는 꾸준히 무엇을 ‘보느냐’에서 오고, 그래서 실제로 생트빅투아르산이나 세잔과의 내적 관계를 서술하는 데 있어 많은 분량을 쏟지도 않는다. 옷을 만드는 친구 ‘D’나 퓔루비에의 ‘개’, 세잔의 ‘팔짱을 낀 남자’, 종반에 등장하는 모르츠그 숲에 대한 숨막힐 듯한 묘사는 모두 근원을 파악할 수 없는 연결점에서 흘러나온 것이고, 그 연결은 본인이 확신하면 확신할수록 강해진다. 논리로는 파악할 수 없는 연결. ‘이것과 저것이 있다’로 밖에 설명할 수 없는 무엇. 그런데 그 연결의 중간 지점에서 나의 저린 데를 쿡 쑤시는 돌기가 솟아 나와 있는 이유는 뭘까. 역시 알 수 없다. 우리는 그 연결을 보고 반응할 뿐이다. 그래서 책의 또 다른 제목을 짓자면 <내가 보는 것>이 될 테다.

이런 책이 있군요?

기억해 둬야겠어요.

읽게 되신다면 좋은 감상을 느끼실 수 있기를 바랍니다 :)