Aceh Tamiang on the verge of human vs. crocodile conflict (Aceh Tamiang diambang konflik manusia vs buaya)

Foto by : Ayah Saiful

First, in the last two decades, the rate of mangrove land damage in the coastal area of Aceh Tamiang is at an alarming rate. Based on preliminary study of mangrove area of Aceh Tamiang that I do with friends from CSO KEMPRa, mangrove land with intact category and have high density only remaining less than 25%. The rest have been destroyed and leaving the young mangroves due to logging for the needs of raw materials of charcoal industry. This condition is exacerbated by the conversion of land into plantations and ponds on a large scale. Today, we are starting to reap the storms as a result of the destruction and over-functioning of the uncontrolled mangrove land.

Secondly, still in the last decade, the use of trawler in the estuary is becoming more rampant. Tiger trawl is not only used to catch fish in the sea, but also used to catch fish around the estuary up to the branches of the river.

These two environmentally unfriendly behaviors are slowly but surely causing major changes to the habitats and natural ecosystems of crocodiles around the estuary. This change causes the chaos and imbalances of other living things that are part of the crocodile's food chain. The existence of fish, birds, monkeys and wild boar populations as a crocodile's main food is significantly reduced caused by loss of feeding spots, prompting them to migrate elsewhere. Hungry crocodiles, especially old crocodiles who lose in their group, begin to shift toward settlements and gardens to get enough food and are relatively easy to catch, namely livestock and not closed the possibility of including also make human as a target.

Pada akhir April 2018 yang lalu, masyarakat Aceh Tamiang dihebohkan dengan sebuah peristiwa tentang tewasnya seorang penduduk sebuah desa di kawasan pesisir, akibat diserang oleh seekor buaya. Korban tewas setelah diserang oleh reptil purba raksasa tersebut saat mencari ikan di kawasan pertambakan penduduk yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman. Jasad korban masih sempat diselamatkan, namun buaya yang menyerang korban melarikan diri dan hingga saat ini tidak berhasil ditemukan keberadaannya.

https://waspadamedan.com/index.php/2018/04/21/nelayan-seruway-tewas-diterkam-buaya/#

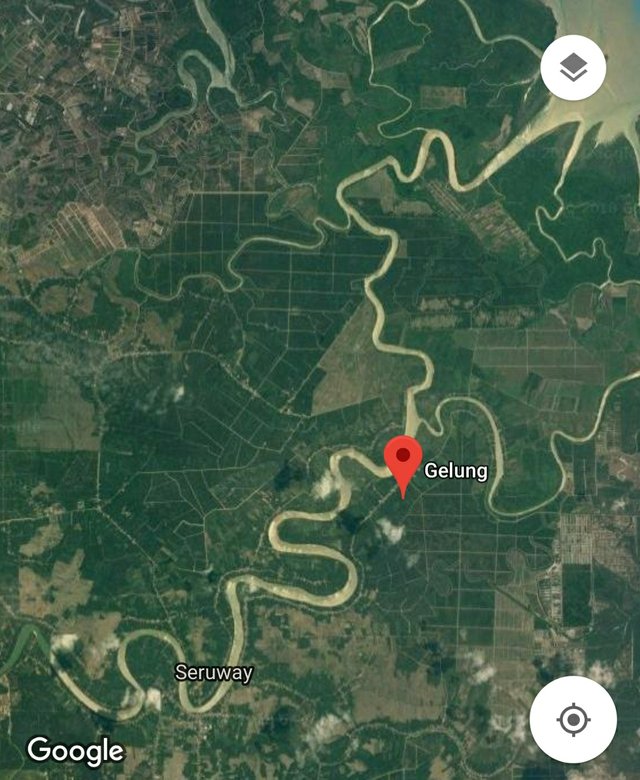

Berselang sepuluh hari kemudian, masih di kecamatan yang sama, tepatnya di desa Gelung kecamatan Seruway yang bertautan jarak hanya beberapa kilometer dengan lokasi peristiwa pertama, sekelompok masyarakat berhasil menangkap hidup-hidup seekor buaya sepanjang 4 meter dengan berat diperkirakan lebih dari 1 ton di kawasan perkebunan kelapa sawit milik warga setempat.

Dua peristiwa yang berdekatan waktu dan lokasinya ini bagi saya merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Mengapa? Karena saya melihat adanya potensi masalah di sana, yang akan saya coba uraikan dalam tulisan singkat ini

Buaya muara (crocodylus porosus) sudah sejak lama menjadi bagian dari ekosistem mangrove di kawasan pesisir Aceh Tamiang. Keberadaan hewan yang mendapat gelar menyeramkan yaitu "buaya pemakan manusia" (man-eater crocodile) ini tersebar setidaknya di pesisir 3 kecamatan yaitu Banda Mulia, Bendahara dan Seruway. Tidak pernah diketahui seberapa banyak populasi predator ini di kawasan tersebut. Yang pasti bahwa kisah-kisah masyarakat tentang permuan mereka dangan hewan ini menjadi berita yang biasa, dan sepanjang satu dekade terakhir ini jarang terdengar ada cerita serangan buaya terhadap manusia di daerah ini.

Namun beberapa tahun terakhir, muncul banyak cerita berbeda tentang buaya ini, mulai dari peristiwa penangkapan buaya raksasa, kisah tentang orang hilang saat mencari ikan hingga peristiwa penampakan buaya berjemur serta tertangkapnya buaya muda di kawasan pertengahan dan hulu sungai yang selama ini diidentifikasikan sebagai wilayah yang bebas dari kehadiran buaya.

Fenomena ini melahirkan pertanyaan bagi saya, ada apa dengan buaya pesisir Tamiang?

Jika dikaji lebih jauh, ada 2 hal penting yang menjadi catatan saya terhadap fenomena ini, yaitu terjadi pergeseran wilayah habitat dan pergeseran target perburuan makanan dari hewan liar ke manusia. Seburuk itukah situasi saat ini? Bisa jadi dugaan saya salah, namun saya memiliki argumentasi mengapa kesimpulan itu saya buat.

Foto by husaini moerhadi

Pertama, setidaknya dalam dua dekade terakhir, laju kerusakan lahan mangrove di kawasan pesisir Aceh Tamiang berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data sementara tentang kajian luasan lahan mangrove Aceh Tamiang yang saya lakukan bersama teman-teman dari CSO KEMPRa, lahan mangrove dengan kategori utuh dan memiliki kerapatan tinggi hanya tersisa kurang dari 25%. Selebihnya telah hancur dan menyisakan bakau muda akibat penebangan untuk kebutuhan bahan baku dapur arang. Kondisi ini diperparah lagi dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan tambak dalam skala besar. Hari ini, kita mulai menuai badai akibat dari kerusakan dan alih fungsi lahan mangrove yg tak terkendali tersebut.

Kedua, masih dalam dekade terakhir ini, penggunaan pukat harimau di muara semakin merajalela. Pukat harimau tidak hanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, tapi juga digunakan untuk menangkap ikan di sekitar muara hingga ke cabang sungainya.

Kedua prilaku tidak ramah lingkungan ini secara perlahan namun pasti telah menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap habitat dan ekosistem alami buaya di sekitar muara. Perubahan ini menyebabkan kekacauan dan ketidak seimbangan makhluk hidup lain yang menjadi bagian dari rantai makanan buaya. Keberadaan populasi ikan, burung, monyet dan babi hutan sbg makanan utama buaya berkurang secara signifikan akibat kehilangan tempat mencari makan sehingga mendorongnya untuk bermigrasi ketempat lain. Buaya yg lapar, terutama buaya tua yg kalah bersaing dalam kelompoknya mulai bergeser ke arah pemukiman dan kebun untuk mendapatkan makanan yg cukup dan relatif mudah ditangkap, yaitu hewan ternak dan tidak tertutup kemungkinan termasuk juga menjadikan manusia sebagai targetnya.

Foto by : husaini moerhadi