Catatan Prof Ibrahimi Alfian Tentang Aceh Membangun

Prof Ibrahim Alfian merupakan salah seorang cendikiawan muslim Aceh, guru besar ilmu sejarah di Universitas Gajah Mada (UGM). Karya-karyanya masih jadi rujukan banyak pihak hingga sekarang.

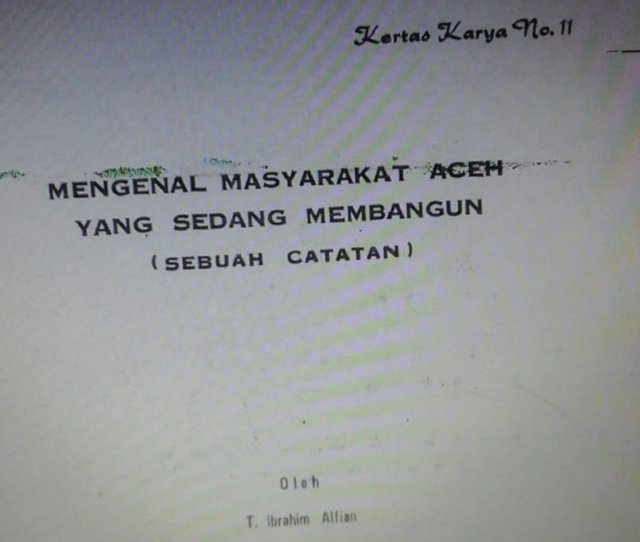

Salah satu karyanya yang kembali saya temukan adalah sebuah Kertas Karya No.11 dengan judul Mengenal Masyarakat Aceh Yang Sedang Membangun (Sebuah Catatan) diterbitkan pada tahun 1976 oleh Pusat Pelatihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Darussalam, Banda Aceh.

Menariknya, kertas karya ini salah satunya disimpan di Koninklijk Instituut Voor Taal Land-en Volkenkunde (KITLV), Belanda dengan nomor seri 01253143, dan di sinilah saya menemukan satu salinannya dalam bentuk digital, yang saya bahas dalam tulisan ini.

Apa yang menarik dari tulisan Prof Ibrahim Alfian ini? Ternyata, pembangunan yang dilaksanakan di Aceh sejak zaman dahulu, tidak telepas dari bersatunya dua komponen penggerak masyarakat, yakni ulama dan umara.

Prof Ibrahim Alfian malah mengutip isi kitab salah seorang ulama Aceh tempo dulu Sheikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kutakarang dalam kitab Tadzkiratur Rakidin yang ditulis pada tahun 1307 hijriah atau 1889 masehi. Di bawah ini saya kutip kembali apa yang dikutif Prof Ibrahim Alfian tersebut.

ayuhal ikhwan yang budiman, raja dalam ‘alam lhee perkara, pangkat raja nyan lhee bagi; nyang memegang lahir dalam negeri lahir saja nyang perintah atas rakyat hukom ‘adat’ uruf dunia, itu raja dalam ‘alam nyang mat jabatan lahir saja, wajeb taikot ban nyang suroh jika meusaboh ngon agama. Perihal hana meusaboh ngon syara’ bek ta ikot ban nyang sabda, tersebut dalam hadist Nabi lafadh lahir sajan makna “Bak buet maksiet bek taikot, meski jikrot leher gata.”

Terjemahan sederhana ke dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini:

“Wahai saudara yang budiman, raja dalam ‘alam ada tiga perkara, pangkat raja ada tiga macam, yang memegang lahir dalam negeri lahir saja yang perintah atas rakyat hukum adat kebiasaan dunia. Itulah raja dalam ‘alam yang memegang jabatan lahir saja, wajib kita ikut seperti yang diperintahkannya jika bersatu dengan agama; perihal tidak bersatu dengan syara’ jangan kita turut seperti yang dikatakannya, tersebut dalam hadist Nabi yang lafadhnya dikemukakan bersama maknanya, “Janganlah kita menurut perbuatan maksiat, meski leher Anda akan dikeratnya.”

Ini memberi gambaran bahwa, rakyat Aceh hanya diperintahkan mengikuti raja atau pemimpin yang kepemimpinannya sejalan dengan agama Islam, jika tidak maka tidak boleh diikuti. Maka dari itu kepemimpinan di Aceh selalu ditopang oleh ulama. Kombinasi antara ulama dan umara inilah yang membuat Aceh kuat dalam menghadapi perang panjang selama 69 tahun melawan penjajahan kolonial Belanda.

Prof Ibrahim Alfian menambahkan, kepemimpinan ulama dan umara ini bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini berlaku hingga tingkat pemerintahan terendah di desa. Kepemimpinan di desa dipegang oleh keuchik selaku pemimpin politik, sementara kepemimpinan dalam urusan agama dipimpin oleh teugku imum. Antara keuchik dan teungku imum ini diibaratkan seperti ayah dan ibu bagi masyarakat di desa.

Praktek kepemimpinan dwitunggal keuchik dan teungku imum ini masih berjalan hingga kini di setiap gampong (desa) di Aceh. Sebuah bentuk pemerintahan warisan masa lalu yang masih dijalanlkan oleh masyarakat Aceh dengan berbagai keistimewaannya.[**]