大明帝国有了全世界—半以上的 白银,最终还是垮了

不是大明帝国想放弃纸币,实在是朱家王朝不争气,把自己的牌子砸了。

为什么明朝突然放弃纸币?

中国第一代货币是铜钱,盛唐之前中国的主要货币始终是方孔圆钱。经过了宋代原始自由经济大发展,铜币不能适应当时的经济总量,取而代之的是纸币——交子、会子、中统交钞,等等。

为什么大明帝国会突然放弃纸币,转而向银本位演进呢?不是大明帝国想放弃纸币,实在是朱家王朝不争气,把自己的牌子砸了。纸币是纸做的,根本就不值钱,值钱的是纸币背后的信用。大明帝国从开国皇帝朱元璋起就乱发纸钞,把纸币背后的国家信用破坏得一干二净,明成祖之后大明宝钞已经基本变成了废纸。

正统元年,明英宗发布命令:江南府县必须将四百万石的粮食贡赋改为一百万两白银,变相承认了白银的法偿货币地位。嘉靖四十一年(1562年),帝国完全放弃了金银交易禁令,被迫承认白银为帝国的合法货币。

《水浒传》成书于明代嘉靖末年,全书绝无使用纸币的描写,甚至用铜钱也罕见,市场交易不论款额大小,几乎专用白银。从币材有效性来讲,白银为币的限制是很多的。皇帝权力再大也不能变出白银来,有多少白银才有多少货币。

白银货币体系束缚了封建专制帝国的掠夺之手,帝国再也不能随意动用货币政策这种杀手锏来劫掠民间资财,是好事吗?未必,因为大明帝国没有多少银矿,不适合以白银作为贷币。

据《天工开物》记载,大明帝国银矿分布于湖广、江西、浙江、云南—带,一半以上的白银产自云南。即使在云南行省,每年产白银不过也就是十万两,全年帝国产银不过也就十八万两。这个数字等于说,整个大明帝国每年所产白银用几辆大卡车就能拉走,即使大明帝国放开一切对新兴产业的束缚,从国内货币供应量来看,原始自由经济也不可能实现经济起飞。无论你想干什么,哪伯是摆个地摊,第—位需要做的就是筹集资本。

同时代的西欧却是大明帝国一个完整版的反证。1510—1600年,新大陆金银迅速诵入西欧,倏忽而来的金银形成了巨大的购买力,几乎所有商业领域都获得了巨大的市场,然后就是商业兴盛、各行业随之兴盛。在人类刚刚走出洪荒的年代,只有足够的贸易才能刺激出更精细、更有效的专业分工,而这一切,先决条件是必须有足够的货币。

今天,人们把西方这场持续了近一百年的黄金白银流入誉为“价格革命”,意思是黄金白银供应量剧增刺激了国内需求,以纺织业为代表的产业相继兴起,这也是后来工业革命最直接的诱因。

反观大明帝国,嘉靖年间白银货币化的趋势已经无法阻挡,也是从这个时候起,整个帝国开始遭受“银荒”的困扰。嘉靖四十三年,帝国正式承认白银为货币两年后,户部有了这样的奏报:太仓全年岁入不过百万两白银,半年不到就已经花掉了一百七十万两,过头税也不能再收了,顺天府正税每年不过十万两白银,额外加征的税银已经到了十一万两,所辖大兴、宛平两县,无论穷富,全村逃亡的不在少数。

嘉靖四十五年,一辈子向神仙行贿的朱厚熜还是没有看到长生不老报告获批,终于带着无限遗憾去跟神仙面谈了。

隆庆皇帝刚刚登基,就面临这样一种尴尬的局面:大明帝国缺钱,想铸钱没有银矿,想发行纸币又没有人承认。时人慨叹:天下之民最缺的并不是五谷锦帛,而是白银乏(天下之民,惶惶以匮乏为虑者,非布帛五谷不足也,银不足耳)。

“隆庆开海”

办法总比困难多,没有银矿没关系,国内没有,国外还没有吗?

隆庆元年(1567年),隆庆皇帝下令,放开海禁、承认私商下海合法、进口白银,即《明史》中所谓“隆庆开海”。

很多人认为,大航海时代国际贸易集中于西欧与新大陆、非洲、印度,中国没有参加这场世界性的大变革。这种想法是极端错误的。15 —16世纪,确实有很多货物(请注意,不是商品)从新大陆、非洲、印度运输到西欧,但这些货物相当一部分不是买来的,而是抢来的,所以不能称其为商品。

当时,西欧人做买卖,买的是中国货。西欧人对华贸易多是转口贸易,吕宋、日本、马六甲、台湾岛和澳门是几个最重要的中转站。

有三条商路最为著名:

——从美洲、西欧—吕宋—中国,主要贩运中国的生丝、棉织品;

——西班牙、葡萄牙与中国台湾、澳门之间的直接贸易,主要贩运瓷器、香科、丝绸;

有三条商路最为著名:

——从美洲、西欧—吕宋—中国,主要贩运中国的生丝、棉织品;

——西班牙、葡萄牙与中国台湾、澳门之间的直接贸易,主要贩运瓷器、香科、丝绸;

运回中国货的同时,所有西方贸易舰船只向中国运输一种东西——白银。据《美洲的船队及海难》记载,即使一条小商船也会载有上千条白银,每条重七十磅。万历年间曾有一艘葡萄牙商船在驶往澳门的途中沉没于东南亚海域,1985年这艘沉睡了几百年的航船终于重见天日,打捞者惊讶地发现,这艘船上居然装了整整一万公斤白银。

人们都知道,第一代全球霸主西班牙独占了当时世界上三分之一的白银,据说,是当之无愧的全球霸主。仅就自银占有率而言,还有一个比西班牙更牛的霸主——大明帝国,西欧官方数据估计,全世界另外三分之一的白银流向了中国,而美国学者Barrett等人则认为,三分之—仅仅是官方的统计数字,如果加上走私,新大陆43%—57%的白银最终流入了中国。

台湾著名经济史学家全汉昇先生估计,隆庆到崇锁年间,共1.5亿两白银从海外流入中国;很多人说“隆庆开海”激发了大明帝国对外贸易,自此,大明帝国商业如雨后春笋般蓬勃兴起,这也是大明帝国中后期“资本主义萌芽”的—个证明。

隆庆年间大明帝国确实有繁荣的海外贸易,只不过城郭之间的私商同样没有捞到任何便宣。“隆庆开海”并非任何人都可以随意扬帆远航,还是要办很多手续的:首先要在居住地由邻里进行担保;然后才能向当地县、州两级衙门递交申请;最后由朝廷海防机构核准,并发给“船引”,即出海贸易的营业许可证。

一个普通商人可能确实去过县里、州里的衙门,去朝廷办“船引”,难度就比较大了。因为,一张船引的价格只有三两白银,而—船白银的利润却至少是几十万两白银。行业准入需要审核,如此低廉的入门费、又有如此丰厚的利润,获得“船引”的入又岂能是私商?

其实,在世界历史中,商人与帝国权力相结合是—种常态。大航海时代,哥伦布、麦哲伦等航海家都是获得了王室资助才得以率队远航,荷兰东印度公司、英国东印度公司也都是在王权庇护下才获得贸易专营权。

贸易往来只关注白银,明朝止步资本主义萌芽

都是帝国支持下的对外贸易,为什么西欧演进出资本主义,大明帝国却只有资本主义萌芽?大明帝国贩运出去的是实实在在的商品——生丝、瓷器、香料、丝绸、纺织品……拿回来的只有一种东西——白银。

《剑桥中国明代史》这样描述:中国商人想从大多数外国商人那里得到的是白银,他们只关心自己能得到多少白银而不关心其他西方货物。

货物和白银,二者有区别吗?答:有。

西方大航海时代,任何海外商品都是重大的创新,国内从来没见过,必然有着极其广阔的市场,新的货物带来了新的产业,新的产业带来了新的生产能力,新的生产能力又会带来新的财富。反观大明帝国,这场财富盛宴的获益者甚至不是帝国统治者,而是原有利益分配链条上那些大大小小的官商。中国近现代主要的商人集团基本形成于嘉靖、万历年间,比如,晋商、徽商,万历朝首辅张四维就是晋商首领,后来的东林党也是江浙一带的商人集团。

据《明史》记载,时人感叹,当今朝廷岁入不过二百万两白银,一州之地富豪也富可敌国了。海外白银集中在少数官商手中,绝大部分会成为窖藏,没有形成新的购买力、没有创造新的市场、也没有带来任何创新……更糟糕的是,大明帝国并不具备一个真正的国内市场,在投资渠道极为有限的农耕社会,土地便成为一种最好的投资渠道。

在原本土地兼并就非常猖獗的惰况下,新涌入的货币资本致使地价倍增。我们查到了一些明朝江渐地区的地契交易记录,隆庆、万历年间的土地价格上涨了十五倍左右,京城的地产价格尤其离谱,据《剑桥中国明代史》估计,一套尚书、待郎的宅邸价值在七干两白银左右,当时一个技艺精湛的手工业者年收入不过只有十二两。

海外贸易为大明帝国带来了巨量白银,却没有带来真正的海外财富,毕竟白银本身不可能提高国民福利,最终所有的财富还是要来源于每一个普通人的生产劳作。这些白银最终成为超量的土地兼并的利器,封建官僚再一次彻底洗劫了整个社会的财富,流民再—次充斥了大明帝国。

嘉靖、隆庆年间,大明帝国市面上再次流传—幅新的《流民图》,所绘城市为鱼米之乡苏州,大量居无定所的流民涌入了这座以富庶和策繁华著称的城市,人们衣衫褴褛、瘦骨嶙峋,或匍地行乞,或以杂耍为生……

大明帝国有了全世界—半以上的白银,真的就国富民强了吗?

张居正的“变法”

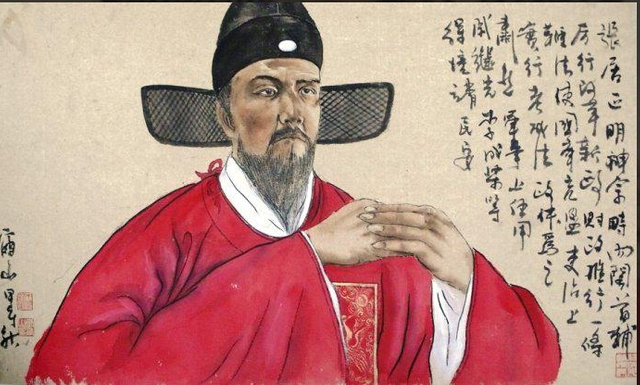

在明代,甚至是在中国历史上,真正把白银变为货币的人是张居正。

张居正,嘉靖二十六年进士,万历初年(1573年)成为内阁首辅,是一个可以与唐代杨炎、宋代王安石相提并论的人物。与扬炎、王安石一样,张居正也以擅长理财著称:隆庆年间(1568—1573),帝国太仓几乎年年亏空二、三百万两白银之巨;万历十年,张居正死的时候.帝国太仓存银己高达四百万两,粮食可供此后数年之用。

国榷》将当时的情况誉为“海内肃清、四夷慑服”。此前、此后大明帝国都从未有过如此强盛的国势。

如此成绩,张居正身后的评价同样毁誉参半,有人将他称为“宰相之杰”、“旷古之奇”、“救时宰相”,也有人说他“专权搜证”、“自作威福”、“苛察”、“扰民”。自张居正去世,这场争论已经延续了四百多年,世事轮回,直至今日仍然“迄无定评”。

张居正,究竟是一个什么样的人物呢?

相信大多数人知道王安石都是从“王安石变法”这个名词开始,然而,历代史家极少有人以“张居正变法”来描述张居正,张居正虽然做了和王安石一样的事情,却从未标榜自己要“变法”,他所做的一切那是“悉遵成宪”。

王安石打出口号是“天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤”,看似痛快淋漓,其实不过是花哨的武术套路,近身实战根本抵不过凶悍的直拳、勾拳。奸臣当道、山河残破,说穿了是有人拿了不该拿的钱、利用手中的权力分走了太多利益。

国事唯艰,旧制度—定有不合理的地方,却一定也有很多合理的地方——那是无数前人心血的结晶,制度制定者和执行者都是绝顶聪明的人,所以这些制度才能历经百年不变。

张居正曾这样评价“变法”二字:今上继承了祖宗的皇位、臣民、江山与舆图,变法、变法,今日岂无法、祖宗之法岂恶法?治新者仍旧是原来的那些人,新法不过是几个新名目,焉能指望旧人依新法?所谓变法,不过是一群宵小自作主张,试图打破现行利益分配框架另谋利益。

挽狂澜于既倒、扶大厦于将倾,最需要的不是变法,而是变人、变心,尤其要变官(惟在于核吏治)!只要“悉遵成宪”就能管住这些不可—世的封建官僚。

张居正采取的第一个办法就是要管住当官的,让他们知道自己的职责,即,考成法。

“考成法”说白了就是业务考核,今天的金融业员工深受其累,银行有存款任务、券商有经纪任务、保险有保单任务,年底算账没完成任务,您就得“听狗叫、看猪脸、任务加重工资减”!大明帝国当官原本也没那么容易,州道府县都有税收指标,朱元璋时代如果完不成任务就会被一刀咔嚓掉——完不成任务就是贪污了。后来皇帝懈怠政务,封建官僚也就失去了制约,随着土地兼并愈演愈烈,当官的不敢向官家豪强收税,考核也就成了一纸空文。

在张居正看来,这样下去是不行的。为政之初他就宣布:治事并不在那些毫无用处的一纸空文,而难在法之必行、言之必效,如果从来不去考核、不去总结教训、不去追究责任,人人就会都怀着苟且之念,纵使尧舜为君、禹皋为佐,也难有回天之力。所以,要“月有考,岁有稽”,一月一小考、一年—大考。

六部及州道府县都要设立三本账簿,把每个月该办的事情都写在上面,自己留—本、监察机构—本、张居正一本。到时候对账,不把活干完,一把手降职。

为了明确考核指标,张居正的第二条办法是丈量土地,核查财产,向富人征税。

帝国太仓年年亏空,完全是因为有钱人通过各种名目掠夺小民土地(曰飞访、曰影射、曰养号、曰挂虚、曰过都、曰受献……),掠夺土地又隐瞒土地。洪武二十一年天下尚有土团八百五十万七干六百二十三顷,正德年间朝廷可以征税的土地已经不足四百万顷了,隆庆年间这种情况愈演愈烈,无一亩田者居然要负担七八十亩土地的税收,富者种无粮之地,贫者输无地之粮!

如果豪富之家膏腴之地跨连郡邑,编户末民无衣无食却要负担绝大部分田赋,人们焉能不逃亡山林又转为盗贼?

“向富人征税”只是遏制土地兼并的手段之—,也并非张居正首创。大唐帝国的杨炎曾经推行“两税法”,试图“唯以资产为宗”向富人征税,然而,大土地所有者本身就是封建官僚,又怎么可能依靠这些人自己剥夺自己的财富?杨炎的改革根本就不具备最基本的社会条件,最终杨炎本人也被唐德宗赐死。

跟杨炎相比,张居正还是有底气的,张居正有杨炎等人不可能具备的一个特征:杨炎只是宰相,张居正却拥有绝对权力。

皇帝是中国古代理论上的最高统治者,也只停留在理论上,事实上经常有人不把皇帝当干部。在张居正眼中,皇帝就是一个傀儡,有一次张居正让万历皇帝读(《论语》,这个十岁的儿童把“色勃如也”读成“色背如也”,结果,张居正怒吼一声:这个字应该读“勃”!万历皇帝居然吓得抖如筛糠,估计就如同当年班主任让我请家长一样。于万历皇帝而言,张居正基本类似于狼外婆之类的狠角色,李太后在教育万历皇帝的时候就经常把张居正挂在嘴边:使张先生闻,奈何?

万历五年,大明帝国开始重新丈量土地、清查户口,无论封疆大吏、勋臣贵戚还是皇室王爷,必须交出匿藏的土地;否则,你再牛,总牛不过张摄政,无论官至几品都要把你发去戍边!万历九年,帝国在册土地扩大到七百多万顷,达到了刘瑾整理军屯以来的最高水平。

万历九年,做完以上两项,张居正使出绝招——“一条鞭法”。

明太祖朱元璋以汉文帝自标,规定帝国田赋不得超过三十分之—。三十税—的税率确实不高,实际操作中就完全不是那么回事了。

在白银没有成为货币的时代,大明帝国田赋直接收实物,简单点说就是种什么收什么,种蔬菜就缴蔬菜、种桑树就缴蚕丝、种粮食就缴粮食。您把蔬菜运来了,先在门口等两天吧,坏了,再去拉一车来,税率立马上升两倍;您把粮食运来了,太湿,按三折算、再去拉两车来,税率立马上升三倍;您把蚕丝运来了,陈丝,按一折算、再去拉九车来,税率立马上升十倍……

实物税赋具体按几折算、税率上升几倍,完全要看苦巴巴的小农向胥吏孝敬多少。看起来没有问题的三十税一,实际执行下来,无数百姓就这么妻离子散、家破人亡。

田赋好歹是有标准的,徭役就一点谱都没有了,帝国每年都要治水、修路、运漕粮……男子十六岁以上就要为国家服役,不到六十不能休息,一般情况下每年一个月。徭役有很多种,有的只是在当地搬砖锄泥修城墙、有的却是长途运输、有的是让你去前线送死……同样的活儿放在不同时候结果也截然不同,比如,农闲时节没人找你,专捡农忙的时候让你去修路……不能及时播种或收获,咱这一年的日子还过不过了?

税制越复杂,封建官僚上下其手的机会就越多。为了根除这些弊病,自嘉靖年间就有很多名臣试图把税制化繁为简,根除胥吏捞钱的机会,比如,著名的清官海瑞在任淳安县令时曾经试验,无论正税、赋役一律折价为白银,可惜,这一改革触动当地强豪的利益,海瑞很快被按上了“鱼肉缙绅、沽名乱政”的罪名并被罢官。

海瑞的法子其实是一个好办法,万历九年,在全国土地丈量基本完成的情况下,张居正推出了“一条鞭法”。

“一条鞭法”又名“一条边法”,即把所有的税收合并到一边,简单点说就一句话:把所有的田赋、徭役都改为白银,具体而言又可分为三个单词:“赋役合并”、“官为签募”、“田赋征银”。

——所谓“赋役合并”,就是将各种名目的徭役并入正税,不再征发居民为帝国无偿干活。

——所谓“官为签募”,就是不再按人头计算徭役,谁家土地多、谁家就要服更多徭役。什么?不愿意服役、没有时间?您不来也行,交钱,收到银子后官府会雇人替你服役!

——所谓“田赋征银”就更简单,除部分军需项目外,田赋一律折银交纳,不再缴纳实物。

明人徐希明曾这样评价一条鞭法:这种方法相对公平,便于小民而不便于官府贪墨,便于贫人而不便于豪富之家,便于乡民而不便于造弊之胥吏。

“一条鞭法”影响了货币运行

一条鞭法”的原意肯定是增加朝廷收入、减少胥吏盘剥,实际上,“一条鞭法”对历史的最大作用却在于影响了货币运行,这恐怕也是张居正自己没有想到的。

在经济自然演进中建立一种货币制度需要很长时间,比如,铜材从进入流通到出现统一的货币标准(五铢钱)耗去了中国历史上第一个千年,西欧货币从白银转化为黄金也用了将近千年的时间。但是,如果以国家信誉为货币背书,这种货币很快就会成为人们通用的交换媒介,毕竟国家信用是这个世界上最强大的信用,比如,官交子从出现到为大众接受只用了不足百年时间——那可是毫无使用价值的一张废纸。

在张居正的“一条鞭法”中,所有帝国税赋都必须以白银完成,这等于说:不但帝国承认白银是法定货币,同时也以帝国的力量鼓励乃至强迫人们在交易中使用白银——你可以不用白银,赚不到白银如何缴税?

最后我们来说一下张居正的结局。张居正推动“一条鞭法”,拿走强势分利集团千辛万苦聚敛来的土地。在权力巅峰的时候,数十年宦海沉浮的洞察力就告诉张居正,他极有可能不得善终。在一封与地方督抚的信笺中他这样说:世事变迁,他日高台可平、诏令可毁,我怕是连一寸葬身之地尚不可得,只不过国事维艰,就让我做霍光、宇文护吧!

很不幸,一语成谶。

张居正之所以能超越杨炎、王安石,最重要的原因是他自己的那句话“吾非相,乃摄也”。不幸的是,张摄政和万历皇帝存在于同一时空之中,总有一天那个十岁的孩童也会长大,那时候的皇帝便不会允许张摄政存在。

万历十年六月二十日,张居正去世。张居正死后九个月,万历皇帝宣布张居正犯有谋反、叛逆、奸党三大罪,甚至险些将他剖棺戮尸。自此,大明帝国失去了最后一位有能力总揽全局的人物,帝国则再次陷入一片混乱。

六十年后,张居正的儿子张允修已年逾八十高龄,张献忠逼迫他出山做官,张允修悬梁自尽,张氏家族血脉伴着大明帝国一同消失在历史长廊之中。

大明帝国,再无张居正。