La hora menguada de Hugo Chávez

Comienzo estas líneas admitiendo que jamás voté por Hugo Chávez. Siempre fui opositor a su gobierno. Pero el final de su vida ha sido un tema que siempre me ha llamado la atención. Como venezolanos todos teníamos el derecho de conocer la verdad de su enfermedad; ello al margen de su derecho propio a la intimidad. Sin embargo, entiendo perfectamente que el tema de su salud también debía manejarse con ciertos fines políticos, no por cuestiones negativas, sino por las consecuencias político-internacionales que eso podría ocasionar. Pero el hecho real es que nunca supimos con certeza qué pasó, cómo fue en realidad su vida durante su enfermedad y cómo (y cuándo ciertamente) murió. Eso me ha incitado a recrear esas horas menguadas de su enfermedad, entendiendo que siempre fue un ser humano, tan común como el que más, a pesar de la intensa campaña de superioridad que siempre hubo a su alrededor. No se de qué o cuándo murió Hugo Chávez: las presentes líneas son un ejercicio imaginativo de sus horas más oscuras.

Fuente

Las personas van y vienen a mi habitación. Pocos me hablan. Está una enfermera alta, morena, algo corpulenta. Es la única que me habla con regularidad. Siempre me dice «¿cómo está, mi Comandante?». Lo hace con mucho cariño. El resto de los que vienen hablan entre sí de mí. Los médicos me miran, me toman el pulso, y siempre hablan en tercera persona «el paciente tiene la presión alta, debemos inyectarle una dosis más fuerte para controlarla», pero nadie me llama siquiera por mi nombre.

He escuchado a varios llamarme por un código: «paciente 302». No recuerdo bien, pero creo que ese el número de la habitación. Después de tanto escuchar mi nombre —o más bien, mi apellido— durante tantos años, ahora he sido reducido a un código. A un número. El número de un cuarto. Ya no soy «Hugo», cómo me decía mi abuela, o «Chávez» como me decían mi pueblo, o «mi Comandante» como todo el que moraba Miraflores debía llamarme. Ya mi nombre no existe. Desde que estoy en esta habitación —grande, siempre iluminada artificialmente, sin sol ni luna, sin cuadros ni TV o radio, sin ni siquiera mi bandera a un lado— soy sólo un número. Y nada más.

Oigo voces, pero no veo a nadie. Son llantos, llantos incesantes. Comienzo escuchando el chillido de muchas mujeres. A algunas les identifico lo que dicen. Claman por sus hijos. Dicen que necesitan comida. Que no tienen leche. Luego sólo escucho llanto y sollozos.

A cada tanto la visión se vuelve nublada. Hay una luz que poco a poco identifico como blanca entre tanta nubosidad. De esa luz emanan gritos de jóvenes. Ellos protestan, gritan, escucho golpes, escucho tiros, explosiones. Al final vuelven a escucharse sollozos femeninos.

En un momento, escucho el himno de mi país. Pero sólo la música. La escucho lento. Todo está oscuro y la música del «Gloria al Bravo Pueblo» se torna más lenta. Luego, a lo lejos, veo una imagen difuminada que poco a poco se torna lúcida. Es Franklin Brito. Lo veo de blue jean, franela gris, de lentes, con cabello frondoso y grisáceo. Se me queda viendo pero no dice nada. Levanta su mano izquierda y veo que le falta un dedo. Poco a poco se va poniendo más flaco. Se quita la franela y puedo ver cómo enflaquece progresivamente hasta ponerse huesudo, raquítico. Mientras eso ocurre, comienzo a sentir mucha hambre. Me duele el estómago y siento mis tripas sonar. Bajo la mirada y veo mi tronco enflaquecerse. Lo hace rápidamente, al mismo nivel que Brito. Me levanto la camisa y veo mis huesos a través de mi piel. Veo mis costillas. Cuando me las toco, siento un dolor fuerte en mi mano izquierda: veo que me falta el dedo meñique. Levanto la mirada y veo a Franklin impresionantemente flaco, con poco cabello. Cierra sus ojos, se pone la mano izquierda en su pecho. Veo nuevamente que le falta de su dedo meñique. Siento un dolor enorme en mi estómago, en mi mano izquierda y luego en mi pecho. Y después la imagen desaparece hasta oscurecerse todo de nuevo.

Fuente

— Hoy tiene la presión más baja.

— Su ritmo cardíaco está mejor.

— Puede ser una leve mejoría antes de…

— Asere, ni lo piense. Este no es un paciente cualquiera.

— Enfócate, asere, es el paciente 302. No lo olvides.

— Hay algo que no olvido: llegó más vivo que muerto. Y eso no lo cambiará nada ni nadie.

— Todos esperan lo inevitable. Hagamos lo mejor que podamos para extender esto.

— Al menos no puede hablar, asere. Sería todo peor si pudiera hacerlo.

Nuevamente todo está oscuro. Las voces, los gritos, continúan. Son cada vez más fuertes. Escucho algunos pocos vítores a mi favor. Pero la mayoría de los gritos que escucho son sollozos. Escucho a muchos niños llorar.

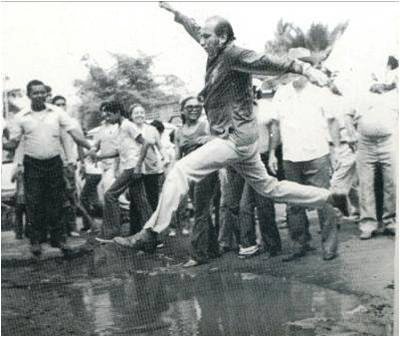

Una imagen se está acercando. Está difuminada por una pequeña nubosidad que le circunda. Se acerca muy rápido. Comienzo a ver a un hombre caminar hacia mí. Lo hace a prisa. En una de esa salta un gran charco que de la nada se formó en frente de él. Puedo ver que tiene pantalón y chaqueta blanca. Cuando se detiene, puedo ver con claridad quién es: es Carlos Andrés Pérez. Mi primer gran enemigo. Mi enemigo histórico. Se detiene a verme pero no me dice nada. Lo veo y recuerdo cuando lo vi por primer vez, en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en el año 1975. Él estaba llegando de una gira y yo era parte de los cadetes que lo recibiríamos. Recuerdo la pomposidad con la que regresó al país. Lo admiré en ese momento y me dije a mí mismo que algún día viviría ese instante, esa ceremonial entrada como Primer Mandatario.

Fuente

Pero él me mira y no dice nada. Poco a poco la ropa se tiñe de negro. Veo que se convierte en un traje y que se le forma la banda presidencial en el pecho. Cuando eso ocurre escucho muchos tiros. Escucho varias detonaciones de bombas. Escucho gritos desesperados de hombres que piden auxilio, que piden gasas, que piden llamar a una ambulancia. La mirada de CAP —como también era llamado— se torna más fuerte, ruda, estoica. Su postura se vuelve firme. Los gritos y los ruidos se escuchan con estruendo. Es terrible, puedo escucharlo con fuerza en mis oídos. No puedo soportarlo. Cuando eso acaba, la postura del Presidente Adeco cambia. Se torna más relajada, más tranquila, aunque su mirada hacia mí continúa con firmeza.

Fuente

Una nube lo cubre y por unos segundos no veo dónde está. Al diseminarse, veo a un Carlos Andrés Pérez anciano, sentando en una silla. No puede caminar. Me mira con firmeza, pero su mirada está cansada. Es una mirada algo triste, pero aún así orgullosa. Lo veo y pienso que es una ironía de la vida: «El hombre que camina» no puede caminar ¡Vaya curso que han tomado las cosas!

Fuente

Intento decirle algo, pero no puedo. Me percato que no puedo hablar. Intento gritar pero no me sale ni una sílaba. Comienzo a desesperarme. No se qué ocurre. Me volteo y veo un espejo y ahí me reflejo: me veo con un tubo en el cuello. Algo ha pasado, pero no puedo hablar. Volteo a verlo y aunque sigue sin pronunciar palabra puedo, de alguna manera, escuchar sus pensamientos:

— Y tú eras el hombre que más hablaba y ahora no puedes hablar.

No puedo hablar. Respiro a través de un tubo. Casi no puedo moverme. Tengo el cuerpo lleno de cables y de tubos. No sé lo que pasa a mí alrededor. Nadie se acerca a contarme cómo van las cosas con mi cuerpo, con mi enfermedad. No sé si voy a morir, si voy a vivir, si seguiré así un tiempo más.

No he visto a mi familia desde hace tiempo. No sé cuánto, pero sé que han pasado muchos días. No he visto a mis hijas, a mis hermanos o a mis papás. Recuerdo lo último que me dijo mi madre antes de venir a Cuba «cuídate hijo, te espero aquí». No sé si eso podrá ser posible.

En Caracas todos estaban pendientes de mí. Mis ministros, mis militares, mis acólitos, todos ellos estaban al tanto de todo cuanto yo hacía. Y por supuesto, yo siempre fui la portada de todos los periódicos. Pero aquí ni prensa leo. No sé qué ocurre en Venezuela. No sé qué ocurre acá en Cuba. El día de mi operación, Fidel y Raúl estaban conmigo. No los he visto más. He visto un par de veces al edecán de ellos aquí, hablando con otros militares que seguramente montan guardia en mi habitación. Pero a ese también le escuché decir «cuiden bien al paciente 302»; ¿será que no saben a quién se dirigen? Soy el presidente más grande de la historia de mi país. Bolívar jamás tuvo mi poder. Pero aquí soy un alfeñique. Aquí estoy sólo. Y estoy débil, muy débil.

No puedo pararme de la cama. Una vez lo intenté pero sí acaso pude mover el brazo izquierdo. Creo que mis días de pitcher se acabaron. Tengo un pañal. No puedo siquiera ir al baño por mí mismo. Muevo poco la cabeza. Duermo mucho. Y no hablo, no hablo nada.

Por las noches tengo horribles pesadillas. Todas son iguales: hay oscuridad, se escuchan gritos, se escuchan chillidos y sollozos. A veces veo a alguien aparecer y desaparecer. Siempre es alguien diferente. Pero la tónica es la misma: gritos, sollozos, llantos, tiros… Escucho de todo menos la voz de quien me habla. Es horrible, no puedo conciliar el sueño después. Sé que me dan una dosis de algo para dormir, pues me despierto con mucho temor. A veces lloro. Pero nada sirve: una vez tomada esa dosis, vuelvo a dormir y vuelvo a soñar. O a tener pesadillas, mejor dicho. Esto es un infierno.

Quizá estoy muerto. No puedo ver o escuchar o saber de mi pueblo. No sé si ellos saben dónde y cómo estoy. No sé si me extrañan, si me lloran, si me recuerdan. El pueblo tiene memoria corta, pero a mí no me pueden olvidar. A mí no me puede dejar de amar. No pueden, no pueden…

Me pregunto si ellos pensarán que estoy muerto. Bueno, insisto, en este estado no sé si estoy vivo o muerto: lo que sí sé es que esto es una pesadilla, un infierno. No quiero estar aquí. No quiero estar en Miraflores. Quiero estar con mi abuela Rosinés en Barinas. No quiero estar aquí. Juro que quiero volver a empezar para no vivir esto. No más. No vivir lo que viví en el pasado. No vivir….

Te invito a leer mis anteriores post

- 11-M-2004: Atentado a Madrid

- Las pasiones ocultas de Pilar – Capítulo II

- El amor prohibido entre Carla y Katherine