县城理发店

那年夏天,我陪我爷爷去历史悠久的县城理发店理发。一如他每次从香港回来。只是最近几年行动不便,也就没再去了。

这家理发店应该起码有三十年历史了吧。能坚持到今天实在难能可贵。

我离开家乡在广州读书、工作、生活已经十多年了,却从来未在广州理过发。

一次都没有。

说不上为什么,也许是想和家乡保留多一点牵绊,于是头发便是这牵绊的实体表现,而内心暗地里为保持了十多年没有在家乡以外的地方理发而自豪,虽然这种自豪听起来,有点弱弱的。

说起理发我第一个印象是一位瞎了一只眼的老爷爷街坊,我们和所有的邻居都找他理发,就在他家门口坐着,他用手动理发铲子在人们的头上咔咔咔的来回“耕作”,直到后来电动的铲子流行,大家都去理发店了,他的生意淡了也就退休了。但是我已经不太记得是不是真的接受过这样的服务。

我对理发有比较真实的印象是妈妈带我去县政府附近街尾井那里的县城理发店,那时候很热闹,捡起那时记忆的碎片,拼凑起来会误以为是十年前的网吧内的情景。而初时我肯定不愿意去,可能会哭,如果去了一定要找那里唯一的阿姨理发员帮我剃,跟要去打针似的。

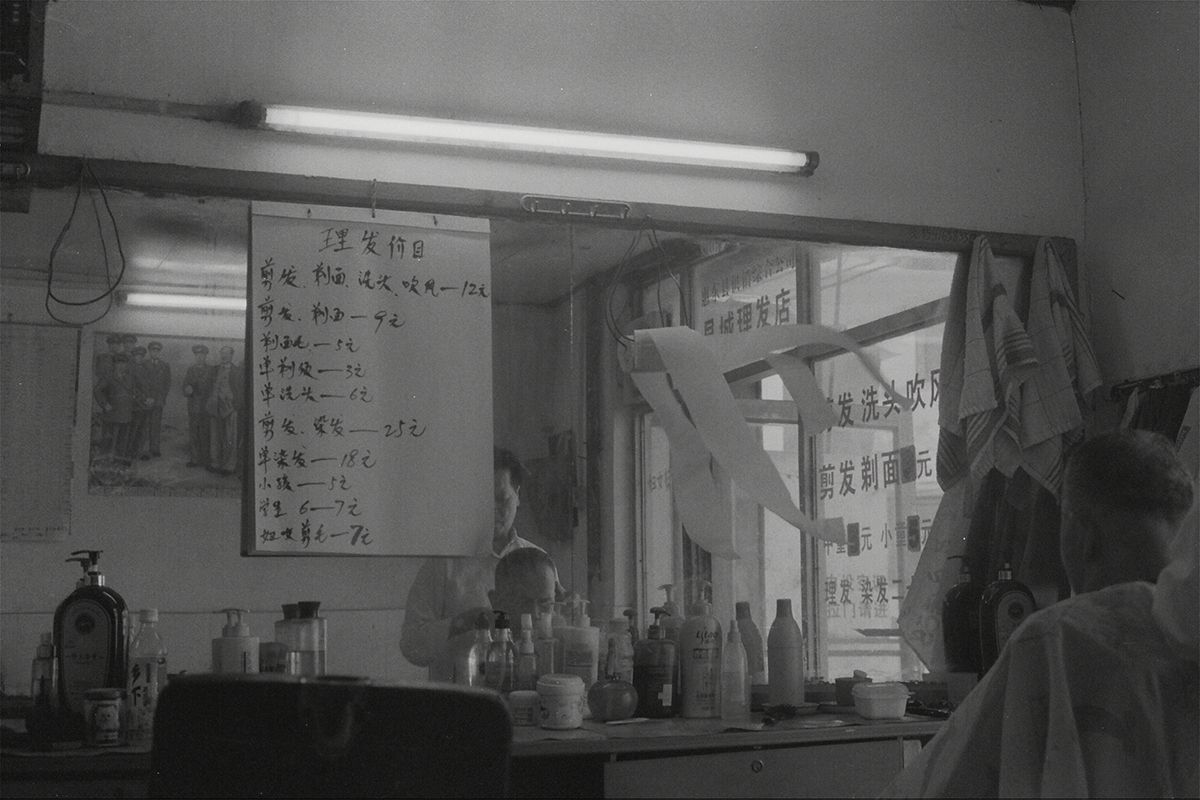

后来不知道过了多少年,县城理发店搬了,搬去了邮电局那边,规模小了一半都不止,只剩四座,摆满不知名品牌的洗发用品和老掉牙的剪发工具,价格、告示、甚至招牌等,都是毛笔手写。中间摆一下小电视,靠墙是破旧的木制沙发,生意好的时候客人就坐着等,要么看电视和理发员讨论一下时事,要么聊聊八卦吹吹牛逼,俨然一个小道消息通讯社,不过年轻人是越来越少,经常能看到的是光膀子大叔和白头发阿伯。清闲的时候,理发员会和客人下下象棋,有些时候,客人来这里纯粹是生活的一部分,在这种地方,才真正感觉到了街坊的存在。

就这样又经营到了许多年。除了阿姨理发员和大伯理发员相继退休离去。一成不变。

而我几乎每次理发都去那里,虽然同学们从郭富城八字头年代已经相继分流到了不同的发型屋,但是我一直想保留着最老土的小平头。

可是光有年轻的心是不行的,这几年他们已经不肯给我把头剪短推平的,说不好看。他们觉得我是个大人了,就应该有大人的样子。虽然时代变了,可他们依然保留着上个世纪的审美。每次总是在我的再三要求下,才剪得再疏一点,再短一点。

我的头发几乎都是去那边理的,但是不频繁,因为我回到家乡才理发,知道这个情况后他们感觉到特别高兴,也显得更亲切,每次见到我都很热情,会打听一下我在广州过得怎样。他们和我已经熟络,虽然我们互相没有介绍自己不知道对方的名字。

曾经去那里理发要看运气,因为有个年级很大的大伯理发员,每次给我理发的时候,老要咳嗽然后吐痰,我每次去的时候总希望不要轮到他给我剃。但是后来他没在了,却有种说不上来的不舍。

今年年初又搬了地方,继续缩小规模,剩下两位叔叔理发员在苦守了,在理发店的墙上,塞满了一排关于家乡惠东县的书籍,我饶有兴致的阅读,无论是轮到我之前的等待还是理完发之后,我想买其中翻得旧旧的一本貌似是某任县委书记写的关于本县历史的厚书,可是网上查不到,问理发员叔叔哪儿买,他说外面可能没得买,是作者送的。书里的一些轶事,闻所未闻。

我明白,县城里的生活平谈如水。可是这水是缓缓流动的,明天流向哪方,水上的落叶又消失在何处,没人知道。多少年后如果县城理发店不在了,是否还有人记得它?

县城理发店从来只有老人远去,没有新人接班,我知道终有一天,它将关闭,像孩提时那位帮人理发的老爷爷那样被社会淘汰,也许就成为某些人偶然想起的记忆,也许这天不会太远,但是我希望,它一直开下去。

我希望,保持不在异乡理发这个纪录。

每次头发长了,就该回故乡了……