[책 리뷰] 그 풍경을 나는 이제 사랑하려 하네

안도현 시인의 '스며드는 것'은 그동안 읽었던 시 중 내게 가장 충격을 줬던 시다.

그냥 지나치긴 아쉬우니 다시 한번 곱씹어보고 지나간다.

꽃게가 간장 속에

반쯤 몸을 담그고 엎드려 있다

등판에 간장이 울컥울컥 쏟아질 때

꽃게는 뱃속의 알을 껴안으려고

꿈틀거리다가 더 낮게

더 바닥 쪽으로 웅크렸으리라

버둥거렸으리라 버둥거리다가

어찌할 수 없어서

살 속으로 스며드는 것을

한때의 어스름을

꽃게는 천천히 받아들였으리라

껍질이 먹먹해지기 전에

가만히 알들에게 말했으리라

저녁이야

불 끄고 잘 시간이야

- 안도현, 「스며드는 것」

이 시를 읽은 뒤로, 내게 간장게장은 밥도둑이 아닌 모성애의 상징이 되었다.

어찌 간장게장을 보며 이런 생각을 할 수 있단 말인가.

아직 부모의 입장이 되어보지 못한 나였지만, 이 시를 읽었을 땐 어미 게의 입장이 된 것마냥 가슴이 시려왔다.

그 이후 나는 종종 안도현 시인의 시를 찾아보게 되었다.

그러던 중, 「그 풍경을 나는 이제 사랑하려 하네」를 알게 됐다.

이 책은 안도현 시인이 직접 쓴 시는 아니지만, 그의 기준으로 좋은 시라고 생각하는 시를 담은 시선집이다.

내게 많은 생각을 하게 했던 여러 시를 쓴, 그가 좋아하는 시는 어떤 것일지 궁금했다.

그리고 그가 선택한 시 하나하나를 음미하며 읽어보았다.

그중에는, 사실 내 시선에서 잘 이해가 되지 않았던 시도 있었고, 마음으로 깊이 와닿는 시도 있었다.

다음은 이 시선집의 시 중, 내 마음에 깊이 박힌 시 세 편이다.

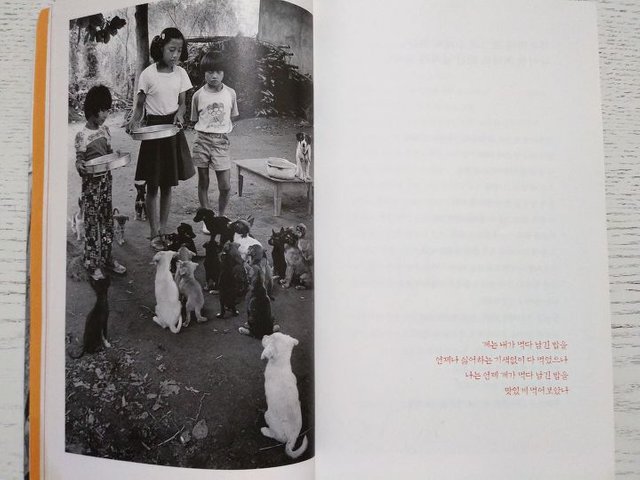

밥그릇

정호승

개가 밥을 다 먹고

빈 밥그릇의 밑바닥을 핥고 또 핥는다

좀처럼 멈추지 않는다

몇 번 핥다가 그만둘까 싶었으나

혓바닥으로 씩씩하게 조금도 지치지 않고

수백 번은 더 핥는다

나는 언제 저토록 열심히

내 밥그릇을 핥아보았나

밥그릇의 밑바닥까지 먹어보았나

개는 내가 먹다 남긴 밥을

언제나 싫어하는 기색없이 다 먹었으나

나는 언제 개가 먹다 남긴 밥을

맛있게 먹어보았나

개가 핥던 밥그릇을 나도 핥는다

그릇에도 맛이 있다

햇살과 바람이 깊게 스민

그릇의 밑바닥이 가장 맛있다

이 시에서 가장 눈에 띄는 건 시의 제목인 밥그릇이 아닌 밥그릇의 '밑바닥'이다.

밑바닥 하면 어딘지 모르게 어둠의 이미지가 떠오른다.

이러한 밑바닥을 개는 핥고 또 핥는다.

그리고 시의 화자는 이를 보고 스스로에 대해 반성하며 스스럼없이 개의 밥그릇. 그 밑바닥을 핥는다.

수많은 재화가 쏟아지는 현 시대에, 나는 무엇 하나를 진득이 시도해 본 적이 있었나.

혹시나 나의 밑바닥이 드러날까 두려워 조금만 일이 틀어져도 다른 선택지를 찾아 곧 떠나버리진 않았나.

안도현 시인은 정호승 시인의 이 시를 보고, 무엇이든 그 밑바닥에 닿아보지 않고는 무엇을 제대로 안다고 할 수 없다 말했다.

그렇다. 어떤 것이든 최고의 자리가 있다면 그것의 밑바닥 자리도 존재한다.

그 밑바닥을 경험하는 것이 두렵다면 최고의 자리로 갈 자격도 없다.

아무 내색 없이 심지어 맛있게 개 밥그릇의 밑바닥을 핥는 화자는, 햇살과 바람이 깊게 스민 그릇의 밑바닥처럼 무엇보다 큰 지혜와 경험이 묻어있을 그의 일 밑바닥을 사랑하려는 것 같았다.

과연 시 속 화자의 이런 행동을 보고 그저 더럽다라고만 생각하는 사람이 있을까.

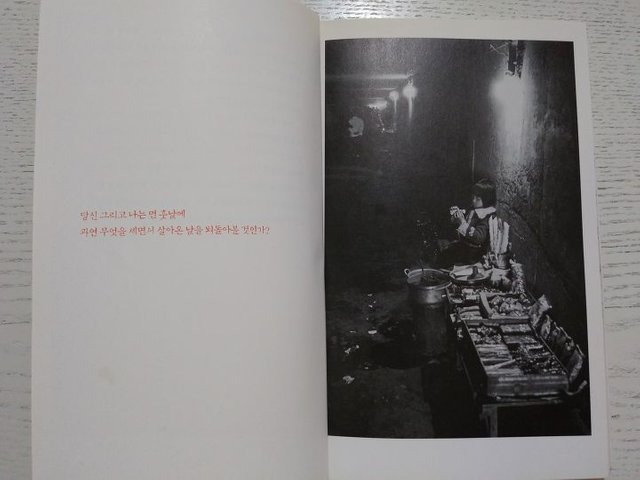

감꽃

김준태

어릴 적엔 떨어지는 감꽃을 셋지

전쟁통엔 죽은 병사들의 머리를 세고

지금은 엄지에 침 발라 돈을 세지

그런데 먼 훗날엔 무엇을 셀까 몰라.

짧지만 강한 시다.

총만 들지 않았을 뿐, 여전히 탐욕적인 한국 사회가 씁쓸하게 그려진다.

비단 한국 사회뿐만은 아닐 것이다.

과거, 서로를 적군과 아군으로 나누며 무참히 죽어가는 적군의 수로 스스로의 높고 낮은 위치를 나타냈다면,

모든 것이 돈으로 해결되는 지금. 과거와 다름없이 가지고 있는 돈의 개수로 자신의 위치를 나타내고 있다.

시는 태연하면서도 서늘하게 한 가지 물음을 던진다.

그리고 우리는 깊이 생각해 보아야 한다.

진정으로 탐구해야 할 가치가 무엇인지를.

내가, 우리가 가야 할 길이 어디인지를.

가시

남진우

물고기는 제 몸속의 자디잔 가시를 다소곳이 숨기고

오늘도 물 속을 우아하게 유영한다

제 살 속에서 한시도 쉬지 않고 저를 찌르는

날카로운 가시를 짐짓 무시하고

물고기는 오늘도 물 속에서 평안하다

이윽고 그물에 걸린 물고기가 사납게 퍼덕이며

곤곤한 불과 바람의 길을 거쳐 식탁 위에 버려질 때

가시는 비로소 물고기의 온몸을 산산이 찢어 헤치고

눈부신 빛 아래 선연히 자신을 드러낸다

많은 사람이 진짜 자신의 모습을 숨긴 채 살아가고 있다.

저마다의 아픈 사정을 드러내지 않고

속으로 삭이며 아무렇지 않은 척 살아간다.

내가 그렇다.

나는 언제쯤 온전한 나를 세상에 보일 수 있을까.

당당하게 아무렇지 않게 내 사람들에게 진짜 나를 보여주고 싶다.

이 시의 물고기처럼 죽음을 맞이할 때

비로소 스스로를 드러내는

그 무엇보다 잔인한 죽음은 나도, 그 누구도 맞이하지 않았으면 좋겠다.

스며드는 것...

꽃게의 껍질이 먹먹해지는 부분에서

전 가슴이 좀 먹먹해지네요