[Fiksi] Ayah; Sekeras Batu, Setegas Jenderal

"Malam ini hujan turun begitu lebat. Semua halaman rindu tentang laki-laki yang memiliki hati sekeras batu yang selama ini tersimpan rapi di dalam hati berhamburan keluar. Laki-laki yang mendidik tanpa ampun, tanpa kasihan. Persis seperti jenderal."

Ia adalah ayah. Sosok yang begitu sangar bahkan di hadapan anak berusia tujuh tahun sekalipun. Dulu, saat aku masih kelas 2 SD, ia dengan intonasi suara paling keras berpesan, "kalau kamu berani menyahuti gurumu di sekolah, jangan pernah pulang ke rumah. Rumah ini bukan tempat untuk pecundang yang berani "mengencingi" gurunya sendiri!!"

Kata-kata itu selalu terdengar keras hingga aku dewasa. Ia, ayahku, selalu mengajarkan tentang kehidupan dengan kasar, keras dan tegas. Ia mengajarkan kami dengan caranya sendiri. Membentak, menempeleng, hingga memaki selaknat mungkin adalah lumrah baginya. Ayah benar-benar benci dengan anak laki-laki bermental sayur. Setidaknya itulah alasannya mendidik kami ala militer.

Aku adalah satu-satunya anak laki-laki di rumah. Mahasiswa semester akhir Jurusan Teknik Mesin di salah satu universitas di kampung. Dua saudaraku yang lain perempuan. Kakak pertama sarjana tata boga di universitas kelas kaum buruh di daerah kami. Dia anak paling tua di keluarga kami. Adik saya masih kelas 3 SD. Ia juga perempuan. Perempuan paling mungil yang pernah diturunkan tuhan ke dunia.

Sebenarnya aku dan ayah tak pernah benar-benar dekat. Tak pernah ada kisah epik yang pantas kutulis untuknya. Dia adalah laki-laki yang selalu memaksakan petuah-petuah untuk melekat di kepalaku. Tapi sekali lagi, kami memang tak pernah benar-benar dekat.

Aku mengenalnya sebagai seorang keras hati dan berkepala batu, seorang pemarah. Dia tak pernah hadir ketika aku mengalami beberapa peristiwa sentimentil sebagai laki-laki. Dia selalu alpa saat aku membutuhkannya.

Aku merasa dunia begitu kecil di matanya. Dan mungkin, baginya, aku hanyalah omong kosong. Tidak lebih tidak kurang. Barangkali, karena terlalu dekat dengan kemarahannya sejak kecil, hingga kini aku menjadi laki-laki yang memilih sendiri. Aku menjadi laki-laki yang memarahi semua kisah hidup yang tengik dalam diam. Laki-laki yang menumpahkan semua kemarahannya dalam kamar.

Sebagai contoh yang semestinya kutiru, dia hanya mewariskan kemarahan padaku, hanya memberikan sebuah mimpi yang telah hancur saat aku dewasa dan hendak mati. Tapi aku memilih bertarung: aku tak mau menjadi dirinya. Seringkali aku kalah. Seringkali aku adalah laki-laki yang menyerupainya. Laki-laki yang dipenuhi kemarahan, laki-laki yang sesak dendam.

Karenanya aku menjadi orang yang mengeram marah. Tapi semua tahu, marahku hanya tertuju untuknya. Beberapa kali pernah kuledakkan marah ini di depannya. Tak jarang kami benar-benar bermusuhan. Lantas kemudian aku paham: bahwa sebuah kemarahan hanya akan memperpanjang marah-marah yang lain.

Sekarang dia telah tiada. Pertarungan di antara kami telah usai. Sebagai orang yang enggan berdamai dengannya, aku justru harus terus mendoakannya. Padahal mestinya aku tertawa lepas. Tapi aku tidak bisa. Aku bukan laki-laki gagal layaknya dia saat masih muda dulu.

Aku tidak ingin memperpanjang marah ini. Aku ingin mengakhiri peperangan dengannya. Karena aku paham betul, bahwa, membenci sesuatu sepanjang hayat hanya cocok dilakukan oleh pria gagal. Tentu saja aku tidak demikian. Aku tentu bukan pria gagal. Sama sekali bukan.

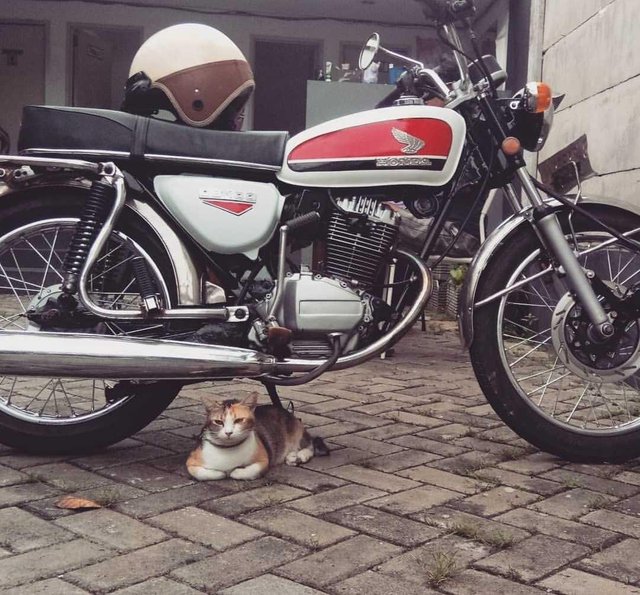

Barangkali beberapa orang mengenang sosok ayah dengan cerita ceria, penuh manja dan bahagia. Tapi bagiku, cerita tentang ayah adalah murka. Keras dan bengis. Kalau ada sesuatu yang aku suka dari ayah adalah motornya. Hanya motornya yang benar-benar aku cintai melebihi dirinya sekalipun.

Aku tak tahu kapan motor tersebut dibelinya. Seingatku, sejak aku mengenali nama benda dan huruf abjad, motor itu sudah ada di rumah. Dulu, beberapa kali aku diajak keliling pematang sawah dengan motor tersebut. Hanya saat menunggangi motor itulah ayah menjadi sedikit baik dan tahu cara tersenyum. Itulah kenapa aku menyukai motor jadulnya itu.

Suatu ketika aku pernah meminta motor tersebut untuk ke kampus. Alasannya, motorku mogok dan ia perlu dibawa ke bengkel. Tanpa diduga ayah memberikan kuncinya padaku. Hari itu aku benar-benar senang bukan main. Keinginan menunggangi motor tersebut akhirnya terwujud. Aku merasa ayah sudah mengubah caranya mendidikku saat itu. Aku merasakannya.

Belakangan, aku sadar, menunggangi motor ayah sejatinya bukanlah demi kepuasan pribadi. Aku kira, itu merupakan ikhtiar yang memudahkan jika kelak di antara kami saling merindukan. Aku selalu merasa ayah adalah sosok baik dan murah senyum dengan melihat motor ini.

Aku tak tahu: apakah memang seperti ini hubungan melankolis antara anak laki-laki dengan ayahnya? Bahwa, bagi anak laki-laki cara merindukan ayahnya adalah dengan mengagumi hal-hal yang disukainya, menyukai semua kesukaannya. Aku benar-benar tak tahu. Aku tak ingin cari tahu. Aku akan membiarkan pertanyaan itu tetap berjelaga dalam ingatan. Yang jelas saat ini, aku rindu sosok berhati batu itu. Aku rindu jenderal itu. Aku rindu ayah. []

Regards

Ready for experience in Brasil?

Postingan yang sangat Berhikmah dalam Kehidupan. Lagak That Honda CB agoe nyan

Hahaha.. Ata Dilan nyan wkwk