日本生育率为何一跌再跌?

说到底,要让年轻人主动选择生育,更重要的是让他们对未来有乐观的预期,让他们觉得把孩子带到这个世上是一件好事,而不是一场苦役。

去年,我们邀请旅日作家苏枕书写了一篇关于日本老龄化的文章,《生活在这里,我收到最多的是墓地广告》。事实上,老龄化与少子化是一体两面的关系,老龄化常伴随少子化。日本就是如此。2023年,日本老龄化程度达历史最高水准的同时,总和生育率亦降至历史最低。

苏枕书在京都生活多年,亲历了日本社会老龄化和少子化同步加剧的过程。在这篇文章中,她从镜子的另一面、少子化的角度,讲述了日本社会发生的变化,以及政府做出的努力。其中的缘由、经验和教训,或可作为镜鉴。

益发醒目的少子化

朋友省吾老家是京都府中部的南丹市,从京都市区开车过去不到一小时。我去他老家玩过几次,山清水秀的清静小城,不怎么见得到人。他指着途中宽阔的马路和桥梁道:“这些都是泡沫经济时代大兴土木建成的。当时地方政治家为了拉选票,许诺本地民众一定会修路造桥。不过现在老家根本没人住,路坏了要过好久才修得起来,再过十年二十年更是无法想象。”

目前,南丹全市人口不足3万人,不少小学已关门,一些小镇连医生都没有。省吾读小学时,班上共25个学生。现在他的母校全校只剩下一个学生,等这个学生毕业后,学校也将关门。

他家附近有座寺院,内有地藏堂,从前镇上村里凡有新生儿,家长都要向堂内进献地藏菩萨围兜。透过地藏堂木格门,我一眼看到了写着他两位女儿名字的花边围兜。而他的小女儿已经20多岁了。“你看,这些围兜都有年头了,最近十年出生的孩子寥寥无几。这也是我们这儿少子化的明证。”

省吾的家乡小城是日本少子化的一个缩影,在日本,这样的地方绝不鲜见。2024年2月27日,日本厚生劳动省公布了2023年的人口动态统计,日本总和生育率降至1.20,为历史最低水准。日本出生人口(包括日本境内居住的外国人和在海外出生的日本籍婴儿在内)为75万8631人,比上年减少4.1万余人。而据日本国立社会保障、人口问题研究所2023年4月的推算,预计日本出生人口到2035年才会降至76万以下。这意味着少子化的进程比官方预计的要快12年。照此最新减幅重新推算,2035年,日本的出生人口将跌破50万。

省吾的故乡,京都府南丹市

我2009年刚来日本读书时,还未强烈感受到日本社会的少子化。因为京都素有“学生的街区”之称,每10万人拥有的大学数为日本之冠,学校内外年轻人很多。身边硕士毕业后结婚生子的日本学姐也不少,最多甚至有生三个的。有的学姐怀孕后就辞了职,等到孩子上保育园再重新找工作。大学附近的寺院、神社都有附属幼稚园,墙边贴着幼稚园的招生海报,常能看到小朋友们像小鸭子一样,戴着统一颜色的小帽子乖乖跟着老师,还有装点得很可爱的幼稚园校车缓缓开过。

然而,渐渐地,身边环境发生了变化。比如2013年前后,我家附近一家妇产科医院竟宣告关张,原来的建筑改修成了普通公寓。一位师兄说,他岐阜县老家旁边的妇产科医院新增了牙科,因为新生儿太少,院长不得不拓展业务。据日本产妇人科医会2022年的调查,由于少子化的影响,过去16年间,全日本的产科专门诊所减少了38%,综合医院的妇产科减少了44%。

每年十一月初,日本各个小自治体多会举行运动会,是团结邻里关系的好机会。这本来是以少年儿童为中心的活动,但由于少子化严重,最近很多地方的町内运动会已无年龄限制,还会积极招呼外国人和留学生参加。2022年春天,我搬到了一处老龄化严重的街区,町内最年轻的住民已是大学生。每到秋天,邻居就会问我去不去运动会,说我是“重要的年轻力量”。

据省吾和他的妻子一美回忆,从前八月下旬,京都各町都会举行“地藏盆”。那是关西地区特有的习俗,大人领着孩子们聚在街巷中的地藏菩萨跟前,祈祷儿童健康成长。孩子们穿浴衣,向地藏菩萨供奉花束,点灯笼、放烟火、吃零食,跟大人一起念经、转动大串佛珠,有各种好玩的节目。在省吾他们女儿小时候,同一街区还有不少一起玩的儿童。但近年来,很多街区已完全没有孩子,自然也无法组织活动。地藏盆甚至成了只有大人或老年人聚在一起的节日。出去玩时,若在街头遇到一队上下学的儿童,他们总会以略夸张的语气笑道:“快看!那都是未来的希望,多宝贵呀!”

街头所见幼稚园招生海报

在日本,“少子化”与“高龄化”原本是两个问题,并未像后来那样统称“高龄少子化”。首先被注意到的是“高龄化”。1970年8月10日的《朝日新闻》预测,到2015年,65岁以上人口将高达15%(事实上,2015年日本的高龄化率已达26.7%);日本已由过去医疗水平不发达时期的“多产多死”发展为“少产少死”。并指出传统家庭结构已崩坏,独居老人面临孤独死危险,呼吁社会完善老年福祉制度。很显然,对当时的人而言,“老人国”的未来图景最值得担忧,“少产”远不是紧要问题。

也难怪最初少子化不被重视。二战结束后,日本曾经有过两次婴儿潮。先是1947年至1949年,这一代人被称为“团块世代”;他们结婚生子后,带来了1971年至1974年的第二次生育高峰,被称为“团块二代”。1950年代,日本妇女平均一生要生育5.6-5.9个孩子。

“团块世代”之后很长一段时间内,日本专家都认为,“人口减少只是一时的,日本的问题一直是‘人太多,土地不足’”,政府各界热衷于斥巨资到处开垦农田,修路造桥,扩大可居住面积。第二次婴儿潮来临后,人们更是确信“日本每隔25到30年就有一次婴儿潮”,认定第二次婴儿潮会带来第三次婴儿潮,“人口过多警戒论”也一直是主流观点。而团块世代和团块二代参加高考时的1960年代后期与1980年代后期至1990年代初期,都是日本高考竞争最激烈的年代。当时流行“考试地狱”的说法,人们普遍认为,考生太多,大学才这么难考,如果少一点就轻松了。

并且,1990年代后期至2000年代,日本总和生育率和新生儿数虽然降低,但总人口数仍呈上升趋势,并在2008年达到峰值(1亿2808万人)。“少子化”虽早已成为人们熟悉的词汇,但2000年至2015年间,日本新生儿减幅大约是每年1%,减幅较缓,数据并不难看。对于政府来说,形势好像还比较乐观。

在这样的情况下,对于这个时期的日本政府而言,更严峻的问题是人口老龄化,因此并未对少子化有实质性的政策支援。人口战略专家增田宽也曾在1995年至2005年连任三届岩手县知事,因为岩手县经济落后,少子化冲击比其他地方来得更早更直接。但据增田回忆,在任期间,他多次参加全国知事会,不记得有谁讨论过少子化和人口减少的问题。当他在议会上提出大家应当提早做准备时,还被其他官员指责“别说丧气话”。

某位前厚生劳动省干部也有类似经历。在其任职期间,省内甚至都没有把少子化和老龄化并列讨论过,“工作内容超过九成都是看起来更迫切的老年人问题”。该干部曾提醒大家积极应对未来的问题,也被政治家呵斥“别这么消极”。

直到2016年之后,新生儿减幅突然加速,新生儿每年平均减少3.7%,新生儿数跌破100万,总算引起人们的重视。创造“团块世代”一词的小说家、评论家、经济产业专家堺屋太一多次指出,日本未来最大的问题是“人口减少”。2023年末,日本政府提出“儿童未来战略”,拟向国民征收一兆的“儿童·育儿支援金”(暂名)。2026年度开始征收,但更具体的细则尚未明确。这也引起了国民的冷嘲热讽:“政府不自己解决财源问题,反而向我们征税,那么还没生育的年轻人不是压力更大、更不想生孩子了吗?”

以上数字被各大媒体连日刊登播报,引起专家学者及民间各方的热烈讨论。少子化为何会成为社会危机,少子化对普通人生活有何影响,少子化的根本原因是什么,政府该如何应对少子化问题?生活在少子化环境中的我,对这些问题也深感兴趣。

一般认为,日本少子化的主要原因有如下几点:不婚、晚婚的风气兴盛,年轻人的婚姻家庭观发生改变,不再认为结婚生子是人生的必要选项;育儿经济负担太大,一般夫妇倾向于少生或不生;职场男女收入差别过大,非正式雇佣的育龄女性太多,无法承担生育压力;育儿政策偏向已有孩子的家庭,未生育的年轻人没有得到政策照顾,自然不会有更多孩子被生出来。其中,最经常被讨论的是非正式雇佣及女性在职场的不公平待遇。

首先说非正式雇佣。1991年日本泡沫经济破灭后,许多企业破产,或缩小规模,再难招新人或提供正式员工标准的薪酬,于是非正式雇佣比率迅速扩大,这一群体整体收入低下,可支配收入相应低下。

日本还有“就职冰河世代”一词,指1993年至2005年毕业、就职时赶上日本经济寒冬的一代人。他们又被称为“失去的一代”,非正式雇佣的比率远远高于其他年龄段。低收入、工作不稳定,年轻人感受到日本的衰落与停滞,对未来丧失希望,当然不会积极生育。

省吾生于1978年,1996年上大学。据他回忆,泡沫经济崩溃之初,普通人并没有太多感觉,以为一切只是暂时的,未来肯定总体向好。但后来情况愈发严峻,各大公司应届生招聘人数剧减。2000年,互联网泡沫崩溃,恰逢他大学毕业,投了几百封简历,竟一无所获。和他相似处境的同窗不在少数,大家只能去做劳务派遣等临时工,无法像父辈那样进公司,熬年功序列,按部就班地成家生育。省吾的夫人一美与他同龄同学年,但念的是两年制短期大学,比他早两年毕业,当时就业情况好很多,因此虽是短大毕业,却顺利找到了工作。

省吾后来做了很多辛苦的工作,专业完全不对口,如今在寺院的工作也是从长辈处继承而来。他与一美育有二女,据说在同龄人里很不常见:“多亏一美有工作。我们同学里不婚不育的很多,因为找不到工作,也不敢结婚,更不敢生孩子。我们见过日本经济发展的好时候,没想到自己找工作时受到这么巨大的打击,心态肯定崩了。过两年,政府开始促进就业,毕业生就业率上去了。但这些跟我们这一届没关系,既卒(往届生)错过了就错过了。”

这里需要补充一个背景,那就是日本企业极其偏爱应届生,即“新卒采用”——因为应届生工资较低,可以控制成本;新人是一张白纸,更容易教育等。在这种社会风气下,像省吾这一代应届生,在经济泡沫崩溃时错过毕业前找工作的窗口,以后找到正式工作的难度会大大提高。

再说女性在职场的不公平待遇。二战后很长一段时期内,日本社会普遍认同“男人在外负责工作,女人在家负责家务和育儿”。高速经济发展时期,企业为确保劳动力,对占绝对多数的男性员工采取终身雇佣、年功序列制;女性就算大学毕业后在大企业就职,也只能做点辅助性工作,一旦结婚、生育,就默认宣告离职,不少企业甚至会要求女性员工在入职时签署“结婚离职”保证书。

到1970年代,接受高等教育的女性越来越多,许多女性不愿意为了婚姻育儿放弃工作,努力在婚育和工作中寻找平衡。当时,职场上已有三分之一的女性劳动力,且大半已婚。在此背景下,日本政府公布《勤劳妇人福祉法》,督促用人单位保障女性员工孕期和产后的权益,推广产假制度,帮助劳动女性调和职业生活与家庭生活。

1979年,联合国通过《消除对妇女一切形式歧视公约》,受此影响及来自社会各界主张男女平权呼声的压力,日本于1985年签署公约,并制定《男女雇佣机会均等法》,规定促进职场男女平等。虽然这是法律上很大的进步,但并未规定如果用人单位违反该法,将有怎样的具体罚则。直到1999年,改正后的《均等法》才明文禁止性别歧视。

尽管如此,在日本,“男主外、女主内”的模式依然深入人心,女性在职场的天花板显而易见。她们很容易被边缘化,很难有话语权。就算是现在,日本企事业单位里的女性领导还是少得可怜,特别是政治、经济领域。

2019年4月,上野千鹤子在东京大学入学式致辞中指出大学内严重的男女不平等。考进东大的女生不到20%,到硕士、博士阶段这一比例虽然变高,但留在高校工作的女性却大幅减少,尤其是教授中的女性只有7.8%,东大历史上也从未出现过女校长。

这些问题对我而言再熟悉不过。当年刚考上京都大学、参加入学典礼时我就发现,台上坐着的校领导、学院院长,放眼望去几乎全是男性。后来发现,有些研究所历史上雇佣过的女性研究者屈指可数,甚至连女性洗手间都是最近新建。而京大的女性教员比率在日本国立大学中排名极靠后,2022年仅占14.4%。京大曾推出优秀的女性研究者专访,公开了她们的一日行程,赞许她们“教研、育儿两不耽误”。而她们无不是压缩睡眠时间,在繁忙的教研之余忙着给孩子做便当、接送孩子上下学、陪孩子做作业。这种典范固然令人钦佩,却也让人望而生畏:如果不是超人,恐怕很难“两不耽误”。

滋贺县大津市街头怀抱婴儿的年轻母亲。近年来,从京都市搬到大津市的年轻人和育儿家庭不在少数

在这样的环境里,性别歧视也是家常便饭。我曾亲耳听到某著名男性学者私下批评自己的某位博士:“还没有正式教职就忙着生孩子,还能搞研究吗?这是自杀行为吧。”也曾听某男学者毫不客气地揶揄另一位博后期间生育的女性前辈:“她这样有什么前途?”尽管日本国家社科基金对因生育暂停研究的女性有一定的优待政策,支持她们休完产假和育儿假后继续研究,但对于在学界拼长聘的青年女教师来说,生育对事业显然是莫大阻碍,不婚不育是更安全的选择。

当然,若有了稳定教职,就可以享受更多的福利保障,因此也不乏“上岸”后选择生育的女性学者,但她们的头胎生育年龄显然远高于平均生育年龄。我认识一位很优秀的女性学者,她也是找到正式教职后结婚生育,当时四十岁出头。如今接近退休年龄,孩子正准备高考。她曾关心我未来是否会生育:“如果想要的话,还是越早越好。我就是太晚了,生孩子养孩子都特别累。”

而我熟悉的年轻一代优秀女性前辈不少都不婚不育,榜样如此,生育在我看来自然不是人生必要选项。或者说回顾博士和博后阶段,并不觉得自己有任何时机适合生育。三十多岁以后,对高龄生育的风险也更敏感,无论从情感还是理智而言,都很难选择生育。

友人小枝曾在京都一所公立小学任教,工作非常繁忙。平时七、八点出门,夜里九、十点才能回家,周末还经常要负责学生的课外活动。而日本文化对母职规范要求很高,社会普遍认为女性成为母亲后必须优先育儿。若把工作排在孩子之前,会遭到各种批评。小枝说,尽管她自由职业的丈夫已分担了不少家务,但她还是无法像从前那样起早摸黑在学校长时间工作。因此休完产假后,她辞退了原先的正式教职。等孩子上小学后,她在离家比较近的小学找到了临时教职。“虽然不稳定,但责任小,任务轻,自由支配的时间很多,有更多时间陪伴孩子。”

其实,现在日本女性劳动参加率不低,近年更是持续上升。2023年,日本15-64岁的女性就业率高达73.3%,但她们大半都是低工资、无保障的非正式雇佣劳动者。而正式雇佣的女性也多在介护、福利等收入较低、工作年限较短的行业,很难进入领导层。尽管劳动法规定非正式雇佣劳动者也有享受产假、育儿假的权利,但实际上,非正式雇佣的女性很难跟上司开口提这些。因为非正式雇佣的劳动合同通常每年或半年更新一次,用人单位很可能趁临时工女性怀孕生育时不续约。如果非正式雇佣的女性高度依赖工作收入,那么她们会尽量避免生育。

最近,由于日本经济长期低迷,男性正职社员也不容易涨工资,许多男性比从前更在意结婚伴侣的经济状况,更愿意选择收入稳定的伴侣。那么,非正式雇佣的女性的结婚难度也比从前更高。非正式雇佣的身份导致许多女性在婚恋市场不占优势,不易结婚,自然也不会生孩子。

还有一个重要原因就是育儿经济负担。据2021年日本一项出生意愿基本调查,未婚者的理想生育数为2.25人,已婚者计划生育数为2.01人,实际生育人数平均1.90人。未能实现理想生育数的最大理由就是“育儿、教育太花钱”,之后才是“年纪大了,不想生”,“想生但生不出来”等。

日本的育儿、教育经济负担到底有多大?不同机构有不同的算法和答案。最近有调查指出,从孩子出生到抚养其至成年,最起码需要准备2000万日元(约合95.6万人民币)的养育费和教育费。30多岁的日本正式员工年收入中位数在400万日元(约合人民币19.11万元)前后,非正式员工在280万日元(约合13.38万人民币)或更低。对于普通收入的家庭来说,抚养一个孩子已很不容易。日本有“二胎之壁”的说法,指虽然想生二胎但出于经济压力的考虑而选择不生。因此,学界呼吁政府应大力推进二胎生育补助政策。

另外,日本老一辈没有给子女带孩子的习惯,年轻夫妇生育后,基本只能靠自己带娃。京都街头偶尔看到爷爷奶奶推着婴儿车、年轻父母从旁解放双手逛街的,仔细看都是海外游客。日本也没有“月嫂”“育儿嫂”的概念,只有很富裕的人家才能考虑请“家政妇”“家政夫”,他们的时薪比一般打工者还贵两三倍,普通人家根本雇不起。因此,人口学专家藤波匠指出,育儿不仅是小家庭的事,还应是全社会共同承担的责任,政府应推广上门育儿服务,发动老年人一起帮忙守护孩子。

其实,在我看来,日本不讲究学区房,学生不受户籍、学籍限制,可以自由转学,应试压力远没有韩国那么大,已经相当幸福。亦有调查研究指出,日本的生育成本低于韩国等国。但生在日本的人们一般不会与其他国家比较,只会困于自己所在的围城,受城内固有风气的影响。

政府做了什么?

在上述诸多原因的作用下,日本年轻一代的观念发生很大改变,婚育早已不是人生的必然选项。一位友人相过几次亲,有女生问他愿不愿意跟自己到其他城市生活;也有女生说自己是家中长女,以后要继承家业,问他能否接受婚后跟她姓。在他踌躇之际,女生们已友好与他告别。如今他认为,不结婚也很自在。

曾经教过我花道的由佳也与我同龄,相亲过几次。她认为婚后应继续工作,不想做全职太太,在相亲中会特别关注对方是否尊重自己的选择。失望多次后,她表示“反正现在也过了最佳生育年龄,更不必着急了”。

近年来女性主义在日本也很流行,韩国文学在日本极受欢迎,如《82年的金智英》日译本已卖了30万册。日本的社会问题与家庭观念与韩国虽有不小区别,但许多女性读者还是对韩国小说描写的女性生育、职场困境产生强烈共鸣。“女性主义”在日本原是很不受欢迎的词汇,甚至不少女性都觉得这意味着“过激”“可怕”。但许多读者表示,“透过韩国小说,开眼认识了女性主义”。

观念一旦形成,想改变就很困难。近年来,日本政府出台过多项针对少子化的政策,但效果都不甚显著。不过,依然有些做法具备参考价值。以下试举几例:

2022年4月1日起,日本新修订的《育儿介护休业法》规定“促进男性休育儿假”。在孩子出生后的八周以内,新生儿父亲可以获得最长四周的休假。男性休育儿假可以有效为女性分担育儿压力,长远看有利于男女平等风气的形成,对缓解少子化有一定的积极意义。不过,目前利用该制度的男性比例还很低(2022年为17.1%),理由是“男性休育儿假在单位会遭遇冷眼”。

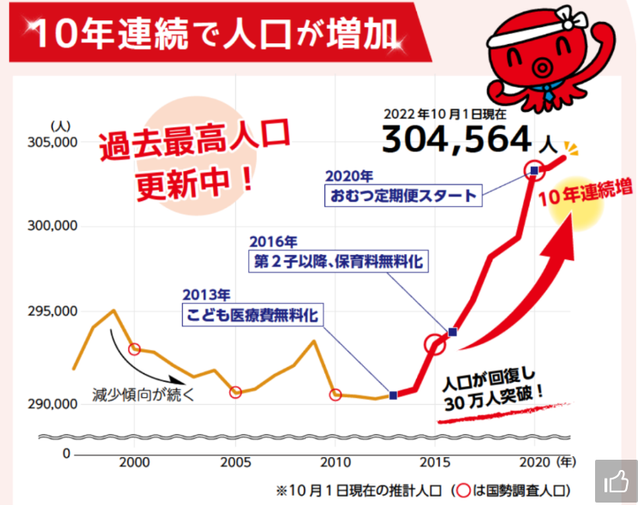

这些年,日本各地努力吸引年轻人移居,推出种种促进生育的支援政策。比如优等生兵库县明石市有如下措施:儿童从出生到高中毕业为止,医疗全部免费;二胎保育园费用全免;向新生儿家庭每月免费邮寄尿不湿和奶粉;初中学校午餐费用全免;游泳馆、博物馆等公共设施对儿童全部免费。

这些政策的确起到了一定作用,从2010年至2021年,明石市的总和生育率一直高于全国水平,2021年高达1.65(全国水平是1.30)。在兵库县其他各市都人口减少的情况下,只有明石市总人口连年增加,因为周边城市的育儿家庭或有生育意愿的夫妇很乐意移居明石。当然,其他地方很难复制这种模式,因为明石市位于阪神经济圈,地理、经济条件本来就不错,去大阪、神户等大城市通勤都很方便。一些偏僻的山地农村,无论政府怎么宣传,也不会有多少年轻人或育儿家庭真正长期移居过去,因为工作机会太少,儿童的医疗、教育都成问题。此外,这种模式能维持多久,也需要更长时期的考察。

与明石市相比,京都市显然是反面教材。由于财政紧张、地方税高、政府对育儿家庭支援很少,近年搬出京都市的年轻夫妇和育儿家庭不在少数。2022年,京都总和生育率为1.15,低于当年全国水平(1.26)。加上老龄化影响,京都市2023年总人口比2013年减少了近四万人。于是,京都市政府宣称要创造适合年轻人生活工作的环境,2024年2月新上任的市长松井孝治也把如何留住年轻人作为重大议题。

明石市政府主页2022年公布的广报,明石市连续十年人口增加,主要是因为受育儿政策吸引的育儿家庭移居至此

然而,光靠吸引本国人移居,效果可能很有限。一直有学者提出开放移民政策,但日本政府对移民问题素来非常保守,认为移民会破坏日本的传统与治安。因此近年只是加大力度引进外国劳动力,吸引富裕阶层来日本定居、投资、纳税,远未走到“吸引外国年轻人定居生育”这一步。尽管事实上,现在日本保育园、幼稚园的外国儿童越来越多。我做义工的修道院已很久没有接待带着新生儿来的日本父母。偶尔听到幼儿的咿呀学语,一看也是菲律宾人或欧洲人。我家附近有一片小操场,放学后常有儿童玩耍,不少也是外国面孔。

总而言之,尽管日本政府很早就意识到“少子化”问题,也推出了不少政策,但如今看来,效果并不理想。促进年轻人就业、保障女性职场权益、给育儿家庭充足的支援,这些办法不难想到,而落实起来却不容易。年轻人对政府的生育呼吁往往无动于衷,少子化跟自己有什么关系?养活自己已经很难了。说到底,要让年轻人主动选择生育,更重要的是让他们对未来有乐观的预期,让他们觉得把孩子带到这个世上是一件好事,而不是一场苦役。