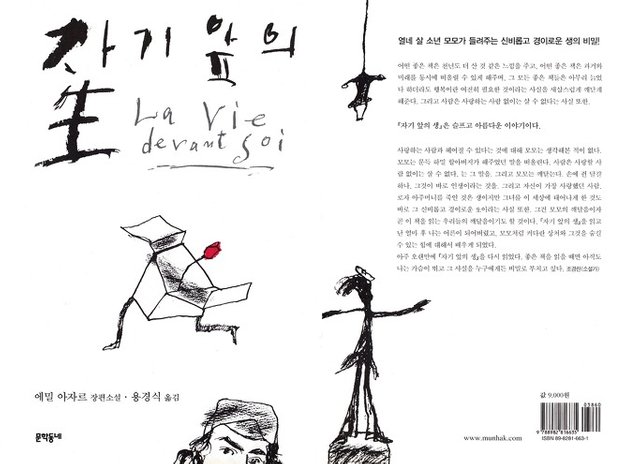

자기 앞의 생 1

하아... 이럴 때가 아니지만 도저히 쓰지 않고는 못배기겠다.

첫 5장을 읽었을 때 와우! 이 양반 장난 아니네라고 생각했다.

10장을 읽고나니 항복!을 외칠 수밖에 없다.

행간 하나하나에 숨겨둔 유머, 반전, 시선... 절묘한 캐릭터들의 배치. 프랑스 빈민가는 커녕 프랑스에는 가본 적도 없는 독자를 몇 줄 만에 그 안에 던져놓는 마법. 툭툭 방향을 바꿔가며 나가는데 전혀 브레이크가 안걸리는 전개.

시는 뭐 시니까 행간마다 뭘 숨겨둔다고 치자

이 양반은 뭐냐. 소설인데 한줄 한줄 비집어져 나오는 이 음흉한 미소와 설정과 장난은 뭐냐.

그 옛날 황지우의 시를 읽으며 경험했던 행간, 호흡, 흐름, 감정에 대한 완전한 몰입감 그리고 그 속에 숨겨놓은 것들에 대해 완벽히 이해할 수 있고 내가 쓴다면 나 또한 이렇게 밖에 쓸 수 없었을 것이라는 작가와의 일체감에 대한 착각이 다시 느껴진다.

이런 문장 말이다

"우리 중 누구에게 오는 송금이 끊겨도, 로자 아줌마는 그 아이를 당장 내쫒지는 않았다. 바나니아의 경우가 그랬다. 아버지가 누군지 몰랐기 때문에 그애의 아버지를 비난할 수는 없었고, 그 애 엄마가 육 개월에 한번정도로 조금씩 돈을 보내왔다. 로자 아줌마는 바나니아에게 소리를 질러댔지만 그애는 천하태평이었다. 그애는 겨우 세살이었고, 가진거라고는 미소 밖에 없었으니까. 로자 아줌마는 바나니아는 빈민구제소에 보낼 수 있었을지 몰라도 그 아이의 미소만은 떠나보낼 수 없었을 것이다."

"나는 오백 프랑을 받고 쉬페르(몇년간 정말 좋아하며 키우던 강아지)를 그녀에게 넘겼는데, 그것은 정말 잘 받은 가격이었다. 처음에는 마음씨 좋아 보이는 부인인 정말 돈 많은집 부인인지 확인해보려고 오백프랑을 불렀다. 내 예감 맞아떨어졌다. 그녀에겐 운전기사가 딸린 차까지 있었다. 그녀는 내 부모가 나타나 소란이라도 피울까봐 그러는지 쉬페르를 언른 차에 태우고 가버렸다. 내가 이 말을 하면 안믿을지도 모르겠지만, 나는 그 오백 프랑을 접어서 하수구에 처 넣어버렸다. 그리고는 길바닥에 주저앉아 두주먹으로 눈물을 닦으며 송아지처럼 울었다. 하지만 마음만은 행복했다. 로자 아줌마와 함께 사는 우리는 언제 빈민구제소로 끌려가게될지 모르는 처지였다. 그러니 개에게도 안전하지 못했다."

한장한장 읽을때마다 뒷통수를 후려갈기는 문장이 아무렇지도 않게 튀어나온다. 이건 뭐 제발 그만!!!을 외칠 수밖에 없는 지경인 것이다.

얼마전 포스팅한 로맹 가리라는 작가가 아무도 모르게 에밀 아자르라고 개명하고 쓴 <자기 앞의 생>이라는 소설 20장을 읽고 광분하여 쓰고있는거다.

이 인간 공쿠르 상을 두번 받은 최초의 인간이다. 앞으로도 이 기록은 없을 것이다. 공쿠르 상은 평생 한번 밖에 받을 수 없으니까. 개명하고서는 자기가 누군지 아무도 모르게 출간해서 한번 더 받았다. 이 인생을 건 유머!!!

게다가 당시 프랑스 지식인들에게 유행(?)이었던 듯 자살해버렸다.

이 정도 재능이 아니면 자살로 생을 마감하면 비참하게 될... 세상 사람들 모두를 비웃으며 먼 길을 갔구나. "다들 끝까지 살다 와. 난 좀 잘나서 먼저 갈께!" 뭐 이런 유머.

그래... 오래 전에 로맹 가리를 내게 추천했던 친구가 있었던 희미한 기억이 있다. 그때 로맹 가리를 만났었다면... 뭐 좀 더 인생을 웃기게 살고 있을지도. 지금도 충분히 웃기지만.

반갑습니다 글 잘읽었어요~

팔로우 하고 갑니다~^^

시간나시면 맞팔 부탁 드릴께요!

네 이제 막 시작하여 어리둥절 합니다. ^^