চিত্রনিভা চৌধুরী কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া

নিসার হোসেন

শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। জিয়াগঞ্জেই ছিল

তার মা শরৎকুমারী দেবীর পৈতৃক নিবাস। তবে তাঁর পিতা রেল বিভাগের ডাক্তার ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন চাঁদপুরনিবাসী এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিহারের গোমেতে (বর্তমান ঝাড়খন্ডে?)।

১৯২৭ সালে নোয়াখালি জেলার লামচর অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কিছুদিন পর (সম্ভবত ১৯২৯ সালে) তিনি লামচর থেকে সুদূর শান্তিনিকেতনে যান চিত্রবিদ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ওই ভবনেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অনেকের মতে তিনিই ছিলেন ১৯৩৫ সালে কলাভবনের প্রথম নারী-শিক্ষক। তবে শিক্ষক হিসেবে মাত্র এক বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন।

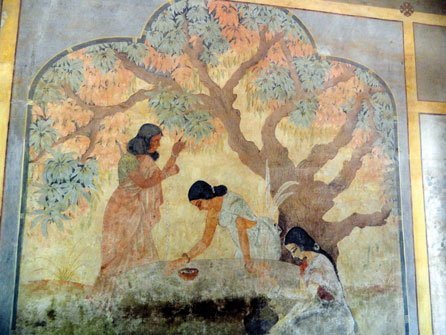

চিত্রকলার প্রায় সবকটি বিষয় ছাড়াও মানব প্রতিকৃতি-অঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। ভাস্কর্যনির্মাণ এবং ভিত্তিচিত্র অঙ্কনেও তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর অঙ্কিত ভিত্তিচিত্রগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ চিত্রটি আছে ঢাকায় এবং তা ১৯৩৪ সালে অঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে আমাদের অদেখা ও অজানা থেকে গেছে। বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিত্রটি খুঁজে পাওয়ার দীর্ঘ প্রচেষ্টাটুকুই শুধু এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরছি; তাঁর শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সাধ্য আমার নেই। ১৯৯৯ সালের ১৩ নভেম্বর মৃত্যুবরণের আগে পর্যন্ত তিনি যে-শিল্পকর্মগুলো রচনা করে গেছেন, আশা করি তা বিষদভাবে পর্যালোচনা করে অচিরেই কোনো যোগ্য গবেষক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ নেবেন। সেই যোগ্য উদ্যোগগ্রহণের প্রতিজ্ঞা দিয়েই শুরু হোক এই উপেক্ষিত পূর্বসূরির আসন্ন জন্মশতবর্ষে (আগামী ২৭ নভেম্বর ২০১৩) আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর্বটি।

‘চিত্রনিভা’ নামটি প্রথম শুনতে পাই ১৯৮৪ সালের শেষদিকে শান্তিনিকেতনে, শিল্পী সুখময় মিত্রের মুখে। সুখময় মিত্র ছিলেন কলাভবনের চিত্রকলা বিভাগের রিডার। তাঁর স্টাডিরুমটি ছিল আমার স্টুডিও লাগোয়া। প্রতিদিন যেতে-আসতে তিনি একবার আমার স্টুডিওর দরজায় উঁকি মেরে খোঁজ নিতেন আমি আছি কি-না। আমার সঙ্গে বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন, যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। সেখান থেকে দেশভাগের আগেই চলে এসেছিলেন আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রবিদ্যায় দীক্ষা নিতে। তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষের ভগ্নীকে বিয়ে করে শান্তিনিকেতনেই স্থায়ী হলেন এবং কলাভবনের শিক্ষক হিসেবেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করলেন। আচার্য নন্দলালই ছিলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-আদর্শ। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো শিল্পীর কাজের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ছবি আঁকার পাশাপাশি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পিকনিক, স্টাডি ট্যুর, গান-বাজনা, আড্ডা-গল্পগুজব – এসব কিছুর ভেতর দিয়ে জীবনকে উপভোগ্য ও পূর্ণ করে তোলার, উপভোগ্য করে তোলার যে-ধারণা তিনি আচার্য নন্দলালের কাছে পেয়েছিলেন, সেই ধারণা বা বিশ্বাসে পরবর্তী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে তুলার ব্রত নিয়েই তিনি যেন কলাভবনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুখময়দা ছিলেন সবচেয়ে কাছের মানুষ, প্রিয় শিক্ষক। তিনি ভবনে পা রাখামাত্র আমরা জেনে যেতাম সুখময়দা এসেছেন; কারণ ভবনে ঢুকতে-ঢুকতেই অপর প্রান্তের কোনো একজনকে খুব উঁচুস্বরে ডেকে কুশল বিনিময় করতেন। সম্ভবত এটা ছিল ছাত্রছাত্রীদেরকে নিজের আগমন সম্বন্ধে জানান দেওয়ার একটা নিজস্ব পদ্ধতি কিংবা পূর্ববঙ্গের পূর্বপুরুষদের যে মেঠো ঐতিহ্য ধরে রাখার সচেতন প্রয়াস।

কলাভবনে আমার স্টুডিওটিই ছিল সবচেয়ে বড়। তাই দু-একজন ঘনিষ্ঠ সহপাঠী আর বন্ধুস্থানীয় অনুজ ছাত্র নিজেদের স্টুডিও ফেলে আমার স্টুডিওতেই কাজ করতো। কাজের চাইতে আড্ডা মারাটাই ছিল বড় আকর্ষণ। সুখময়দা তাঁর স্টাডিরুম থেকেই মাঝে-মাঝে চড়া গলায় আমাদের উদ্দেশে নানা রকম মন্তব্য কিংবা প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন। এভাবেই একদিন কানে এলো ‘বল্ তো দেখি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে প্রথম জয়পুরী রীতির ভিত্তিচিত্রটি কোন শিল্পীর আঁকা?’ প্রশ্ন শুনে বন্ধুরা সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, কারণ এটা কেবল আমারই জানবার কথা। রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম। শিল্পীর নাম তো দূরে থাক, ঢাকা শহরে যে জয়পুরি রীতির ভিত্তিচিত্র আছে তা-ই তো কস্মিনকালে কারো মুখে শুনিনি! তাহলে কি তিনি নিজেই এঁকেছেন? নাকি তাঁর প্রিয় ছাত্র শওকাতুজ্জামান, যিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে এই কলাভবনেই এসেছিলেন এবং সুখময়দার কাছেই ধোয়া পদ্ধতির জলরং আর জয়পুরি ফ্রেসকো শিখেছিলেন। খানিকটা দ্বিধা নিয়ে উত্তর দিলাম, ‘শওকাতুজ্জামান কি?’ উত্তর শুনে সুখময়দা বোধ করি বিরক্ত হলেন, বললেন ‘ধ্যাৎ, আরে শওকাত তো সেই দিনের পোলা। তোদের জয়নুল আবেদিনও তখন ঢাকা শহর দেখে নাই।’ খানিকটা বিরাম দিয়েই বলতে থাকলেন, ‘নিভাননী। আমার কাকিমা। চিত্রনিভা নামে পরিচিত। সেই নোয়াখালী থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, মাস্টারমশাইয়ের কাছে (মাস্টারমশাই হচ্ছেন নন্দলাল বসু) ছবি আঁকা শিখে আবার নোয়াখালীতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এখন কোলকাতায় থাকেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমার ছবি আঁকার সূচনা, শান্তিনিকেতনে আসা। তাঁর মুখেই শুনেছি, ঢাকার রমনা এলাকায় একটা বিশাল ভিত্তিচিত্র তিনি এঁকেছেন সেই তিরিশের দশকে।’ তথ্যটি জানিয়েই সুখময়দা আমায় অনুরোধ করলেন ঢাকায় ফিরে গিয়ে বাড়িটা খুঁজে বের করতে এবং সেই ভিত্তিচিত্রের আলোকচিত্র তুলে পাঠাতে। তাঁর সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় ফিরে এসেই শওকাতভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম এবং জানতে পেরেছিলাম যে, ভিত্তিচিত্রটি সেগুনবাগিচার কোনো এক বাড়ির বৈঠকখানার চার দেয়াল জুড়ে আঁকা। বাড়ির মালিক একবার শওকাতভাইকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন দেয়ালের ড্যাম্প রোধ করে ছবিটাকে রক্ষা করা যায় কীভাবে, সে-পরামর্শ নিতে। শওকাতভাই আমায় কথা দিলেন, কয়েকদিন পর আবার যখন ওই বাড়িতে যাবেন তখন আমাকেও সঙ্গে নেবেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যাবো-যাচ্ছি করে করে শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই আর ওই বাড়িতে যাওয়া হয়নি। শুধু তা-ই নয়, কিছুদিনের মধ্যে গোটা বিষয়টা আমি বেমালুম ভুলেই গেলাম!